○佐渡市介護基盤整備事業補助金交付要綱

平成29年9月29日

告示第207号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者単身世帯、高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするために市が策定する介護保険事業計画に基づいた介護サービス提供体制の整備をすることで、在宅・施設サービスの整備の加速化・支援の拡充を成すため行う、介護施設等の整備に関する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令元告示15・一部改正)

(1) 補助事業 別表第1に定める事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。

(補助事業者の選定基準)

第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。

(1) 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。

(2) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。

(3) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

(4) 補助事業者が遂行する補助事業が、本市における課題を達成するために十分に有効な事業を実施するものと認められるものであること。

(5) 補助事業者が補助事業に係る事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。

(6) 補助事業者が遂行する補助事業が、早期の実用化、大きな波及効果等が期待され、本市が特に定める地域課題を解決するために十分に有効な事業を行うものであること。

(補助対象経費等)

第4条 補助事業の対象となる経費は、別表第4に定めるとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事業又は費用については、補助対象としないものとする。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設整備等に関する事業として適当と認められない事業

(令元告示15・一部改正)

(申請者の要件)

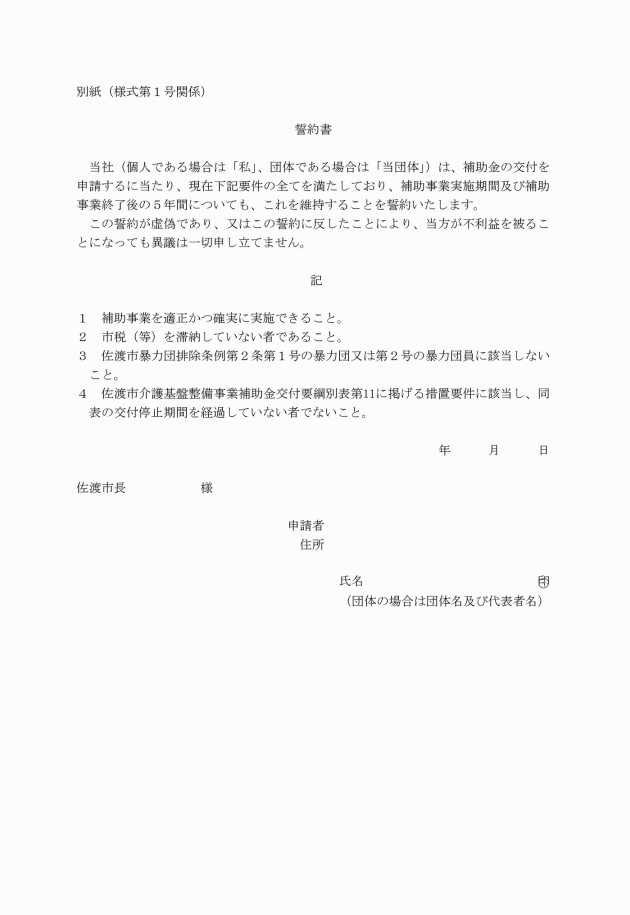

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。

(令3告示383・一部改正)

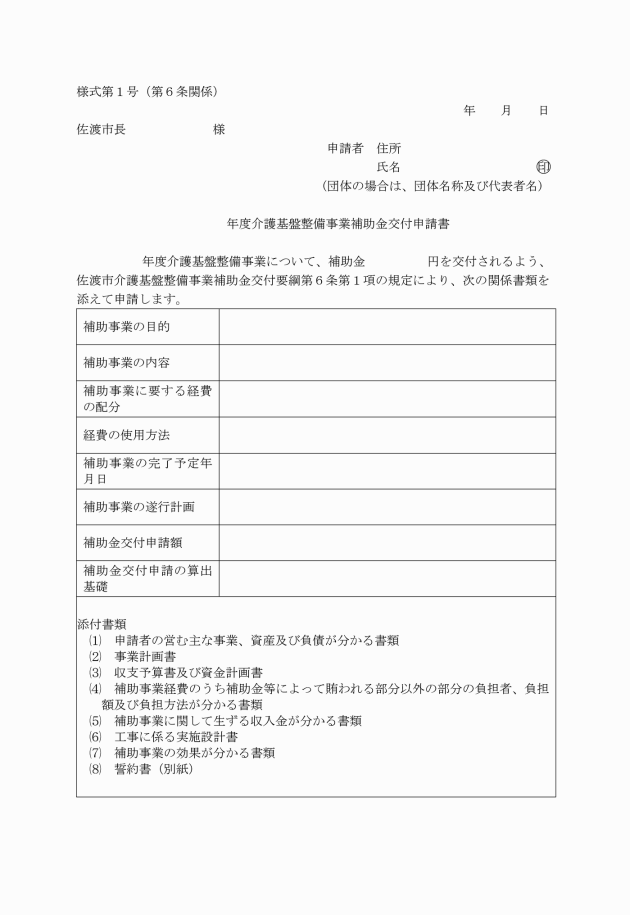

(交付の申請)

第6条 申請者は、介護基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

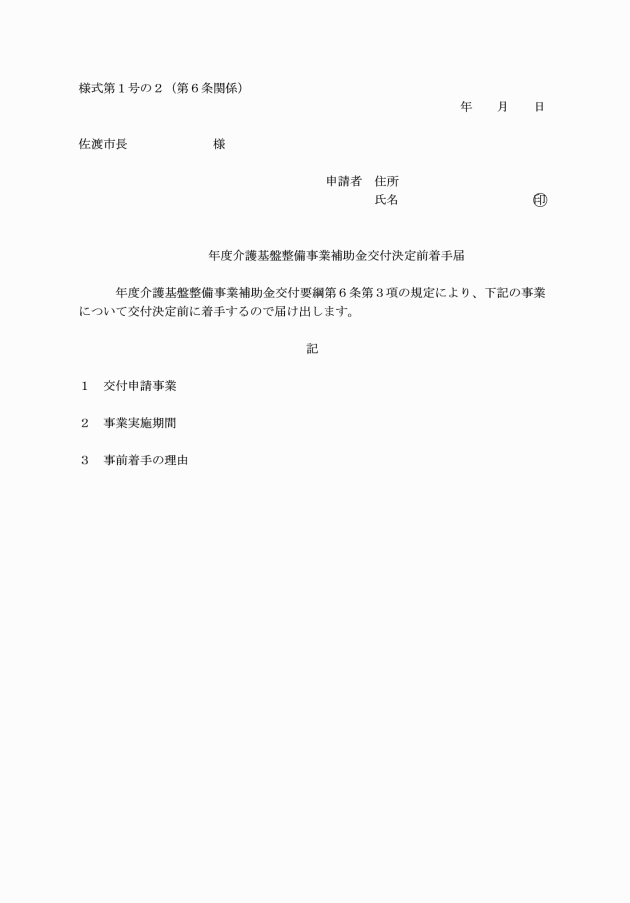

3 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、補助金の交付決定前に補助事業に着手するときは、介護基盤整備事業補助金交付決定前着手届(様式第1号の2)を市長に提出するものとする。

(令7告示226・一部改正)

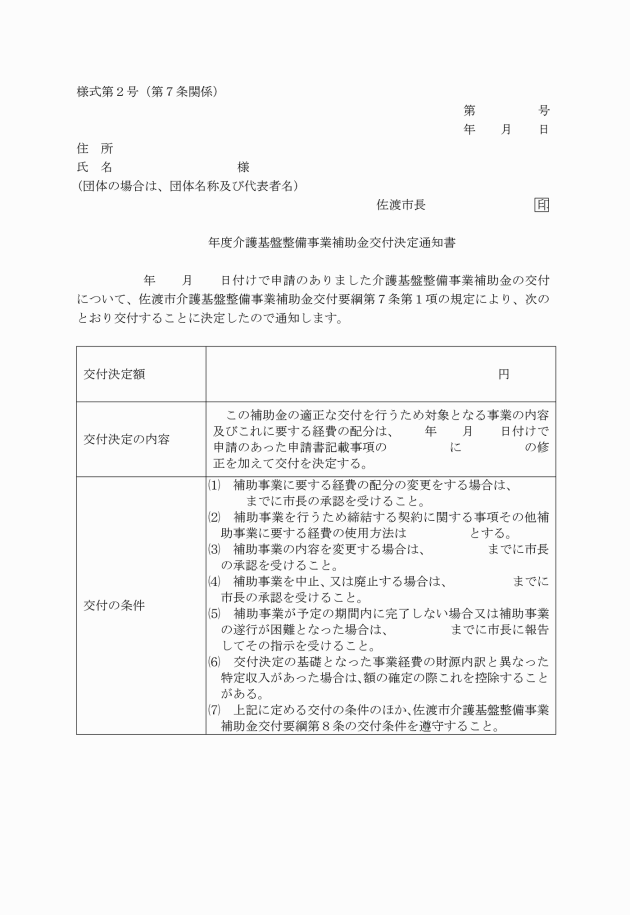

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

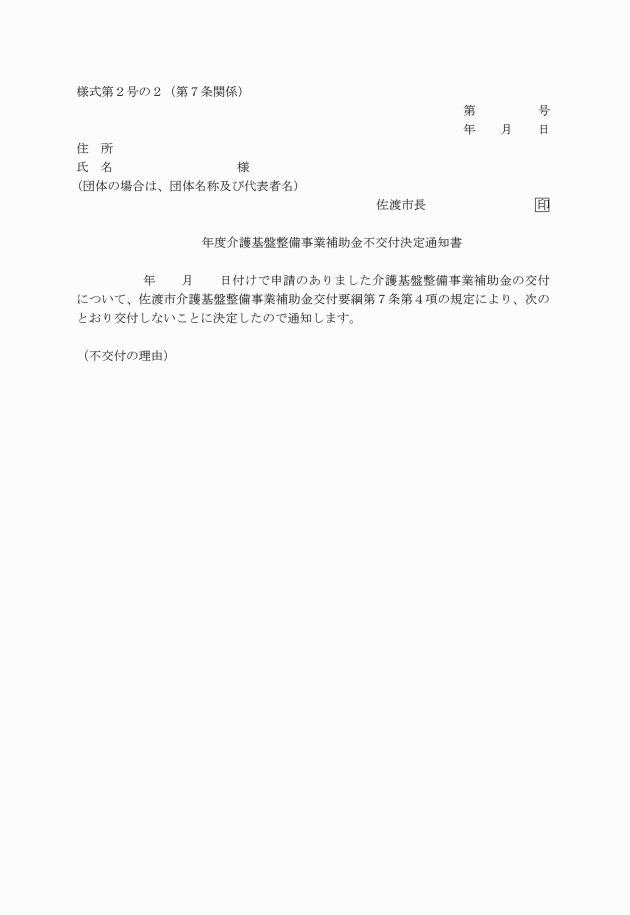

4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して介護基盤整備事業補助金不交付決定通知書(様式第2号の2)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、別表第1の1から5までに掲げる事業間の経費の配分の変更は承認しないものとする。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業を遂行するための契約をするときは、補助事業の運営上一般競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、一般競争入札によるべきこと。

(5) 補助事業の一部を共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結すべきこと。

(6) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事故報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。

(7) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、実施状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(8) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(9) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(10) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(11) 市長が第20条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(12) 第20条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(13) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(14) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産又は成果(以下「取得財産等」という)のうち、第18条第1項の規定により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすることをいう)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(15) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く)を納付すること。

(16) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。

(17) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(18) 補助事業年度の終了後5年間、市が実施する事後評価及び追跡調査・評価等に協力すること。ただし、補助事業終了から5年度目の状況によっては、補助事業者の合意を得た上で、期間を延長することがあること。

(19) 補助事業の成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結する等、必要な措置をとるよう努めるとともに、不正に第三者への成果の流出があった場合には、遅滞なく、市に報告し、不正行為者に対し法的措置を講じる等、適切に対処すること。

(令3告示383・一部改正)

(申請の取下げ)

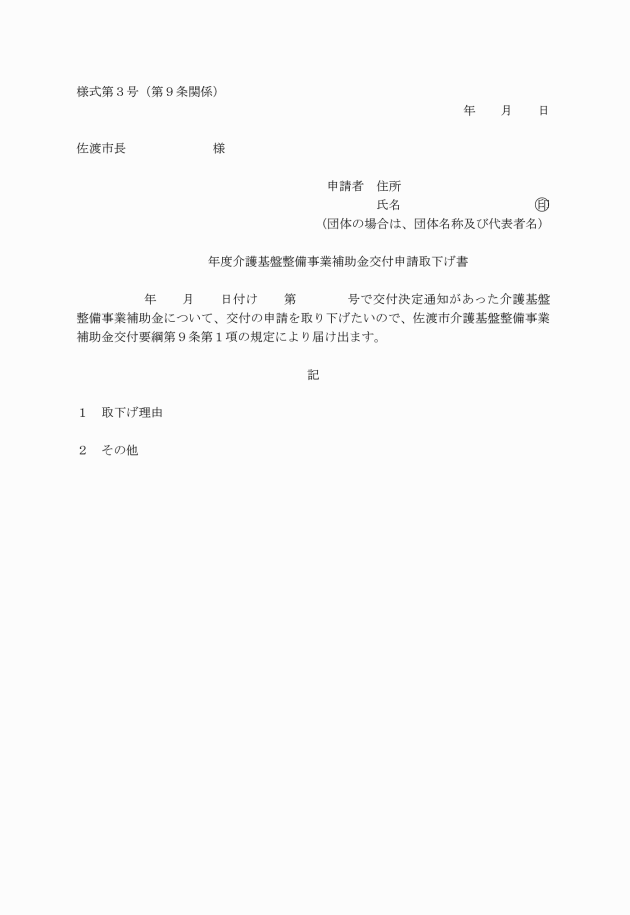

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、介護基盤整備事業補助金交付申請取下げ書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

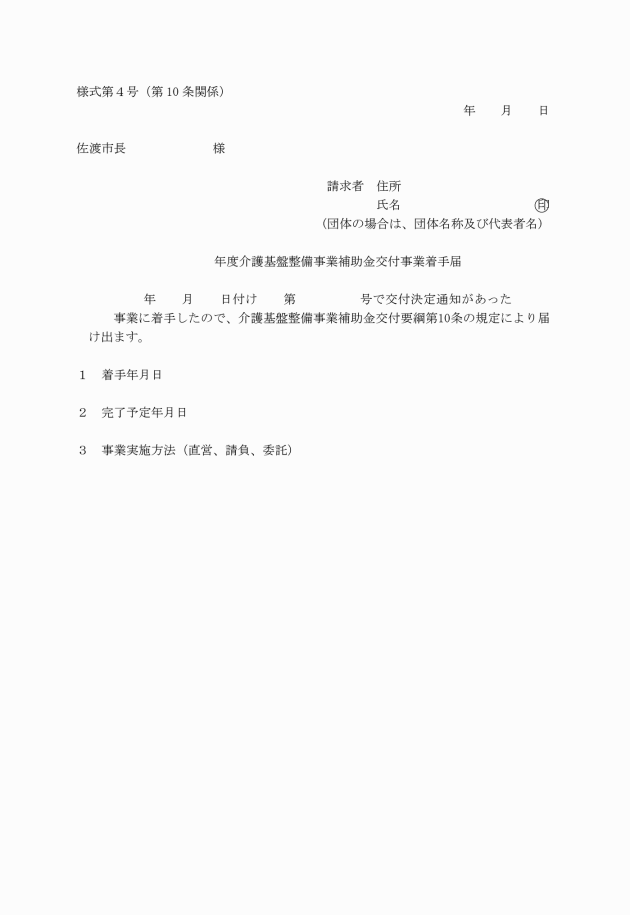

(事業着手の届け出)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けて補助事業に着手する場合は、介護基盤整備事業補助金交付事業着手届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

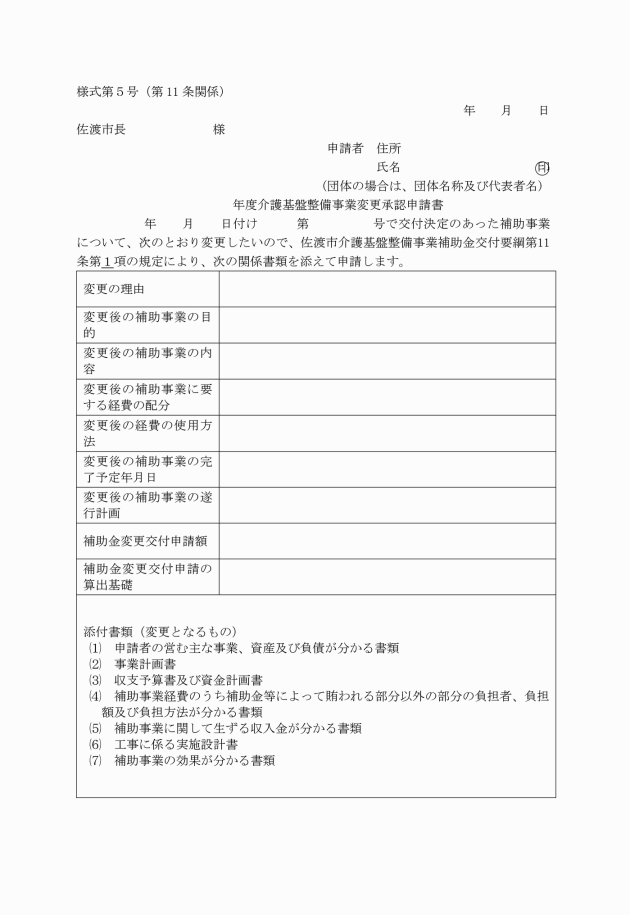

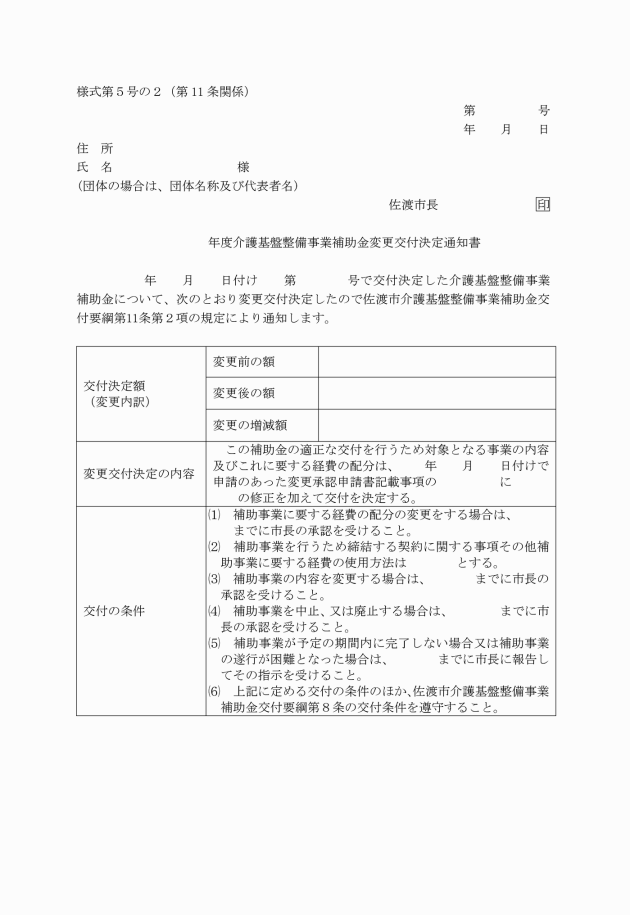

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

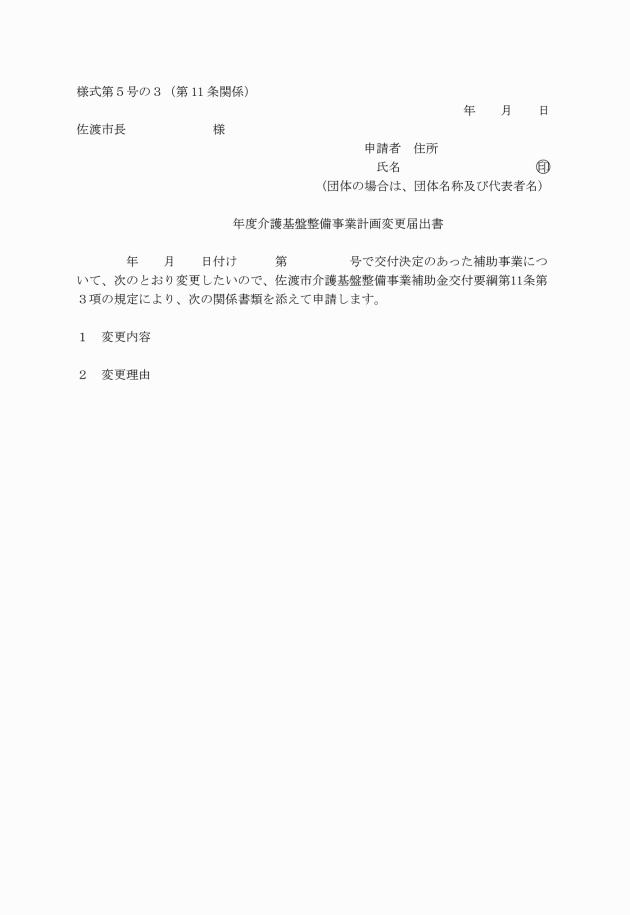

3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第8条第2号ただし書の規定に該当する場合は、介護基盤整備事業計画変更届出書(様式第5号の3)を市長に提出するものとする。

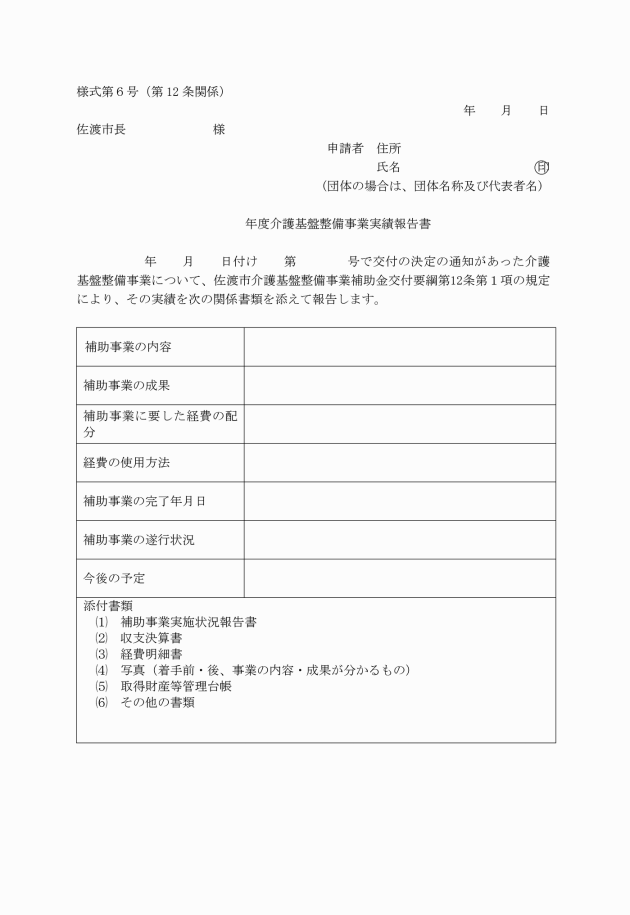

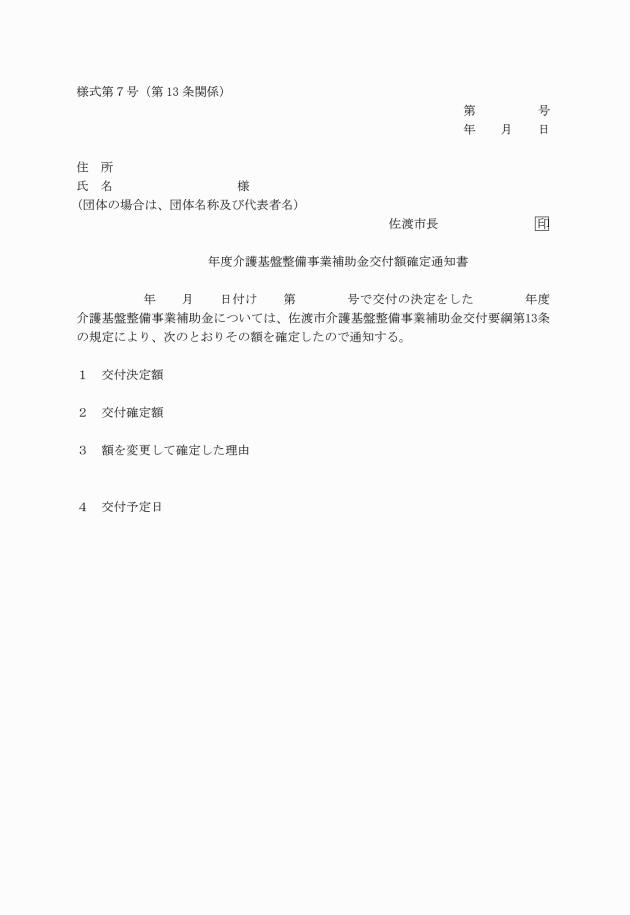

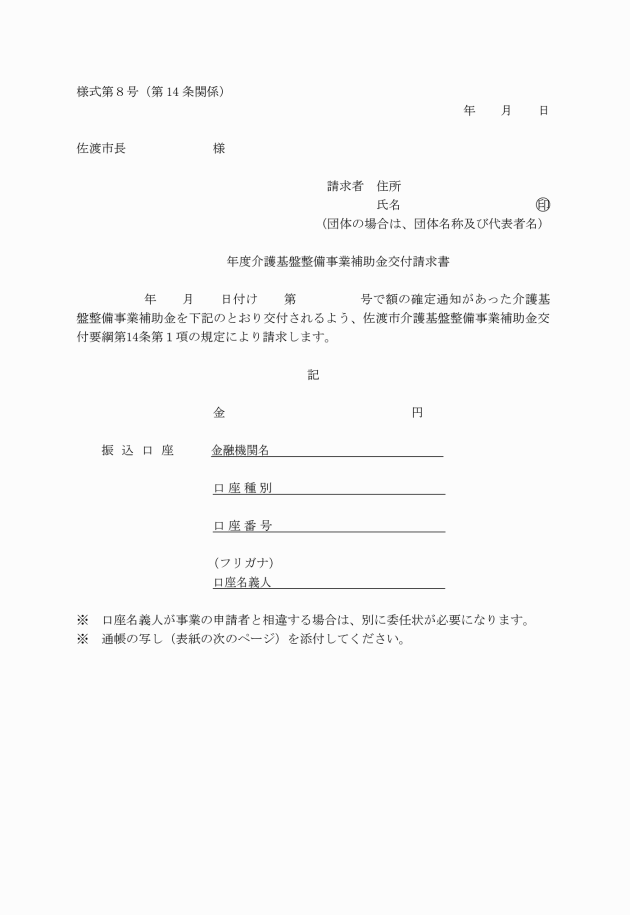

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、介護基盤整備事業実績報告書(様式第6号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。

(令2告示233・一部改正)

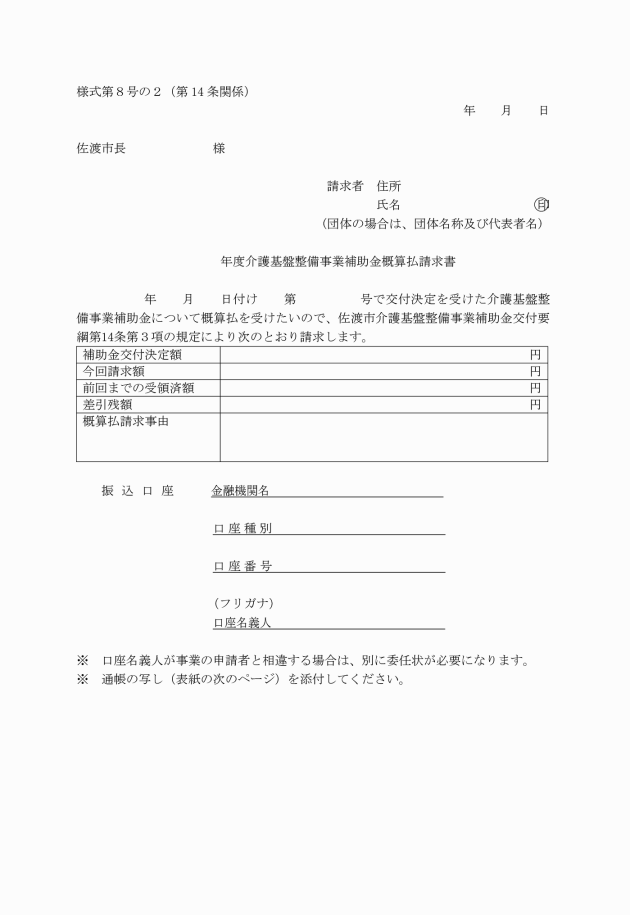

2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。

(令元告示15・一部改正)

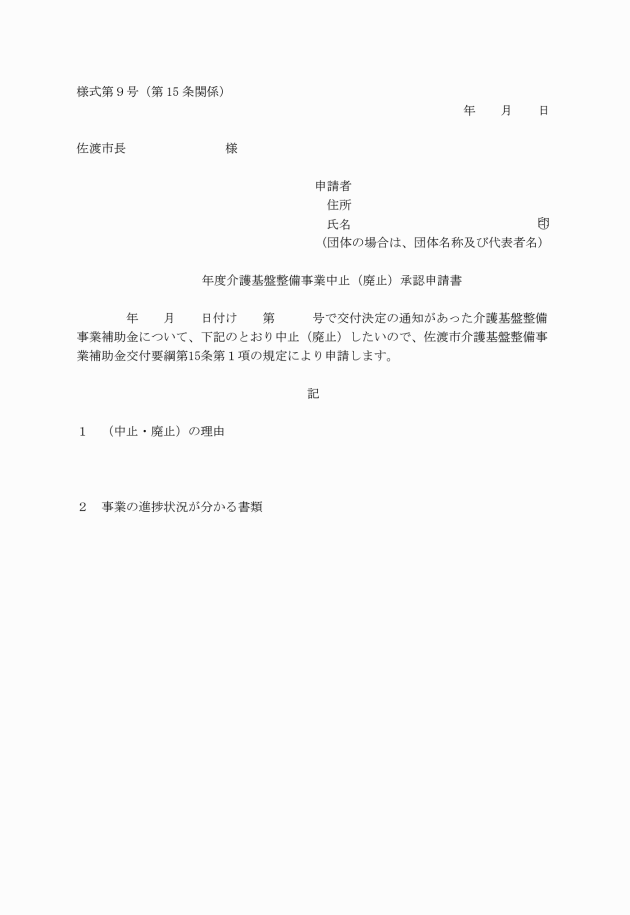

(中止又は廃止の承認)

第15条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から介護基盤整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

(補助金の経理)

第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理等)

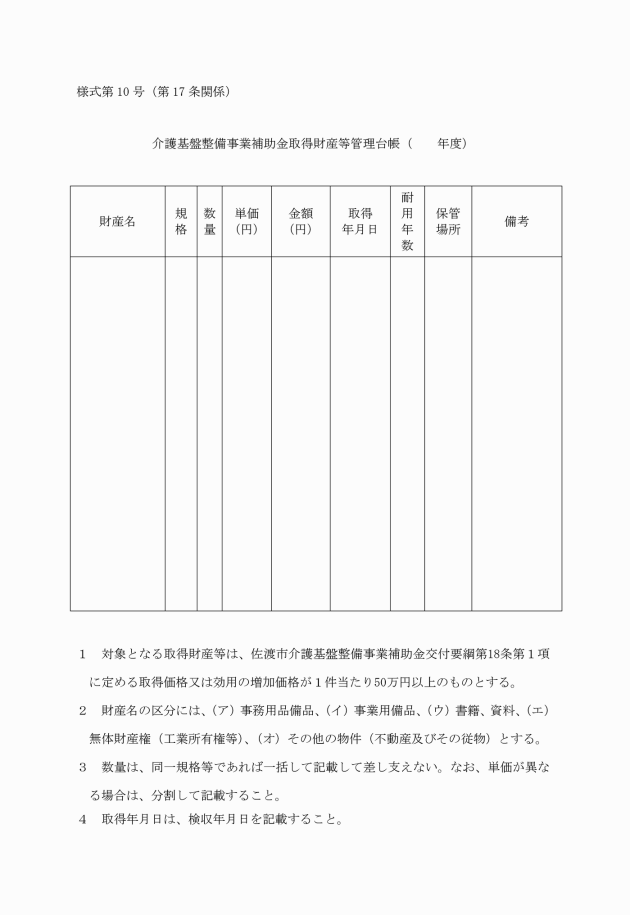

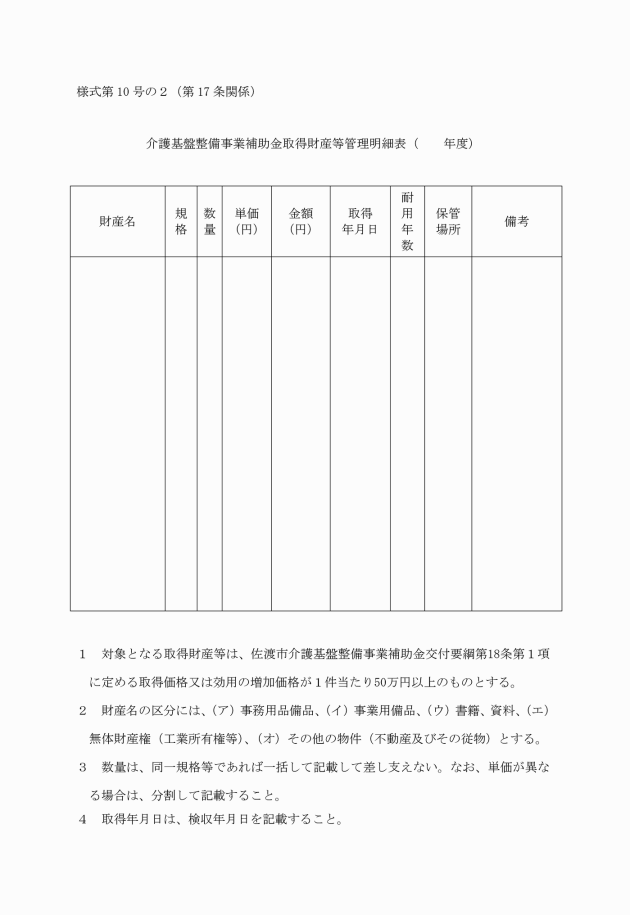

第17条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、佐渡市介護基盤整備事業補助金取得財産等管理台帳(様式第10号)を備え、管理しなければならない。

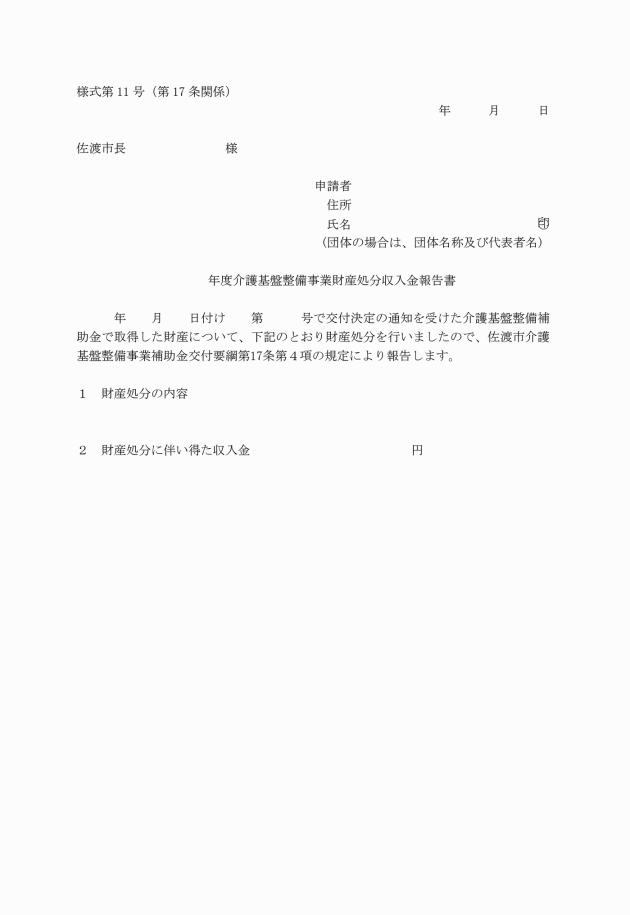

4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、介護基盤整備事業財産処分収入金報告書(様式第11号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。

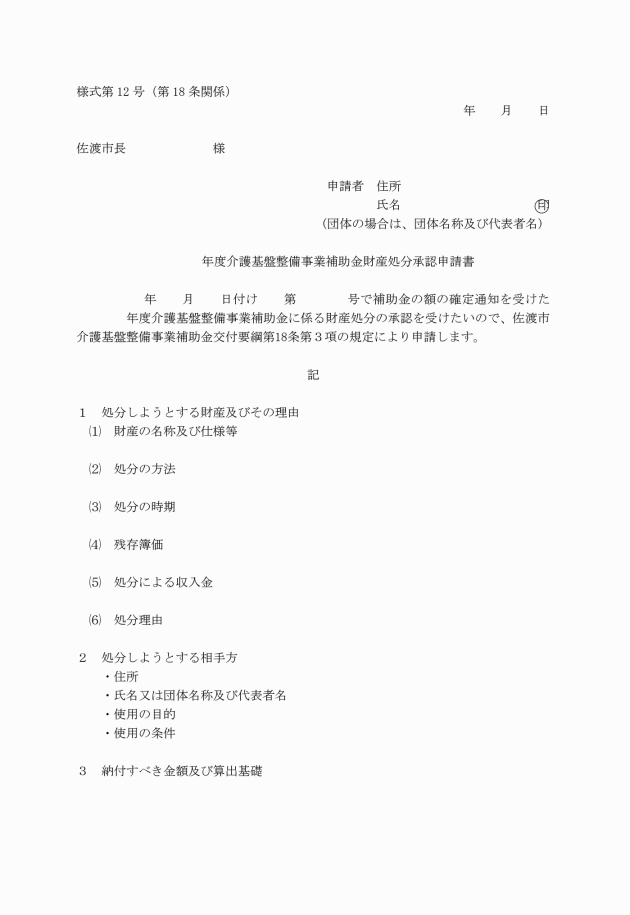

(財産の処分制限)

第18条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(厚生労働省告示第384号)の規定を準用する。

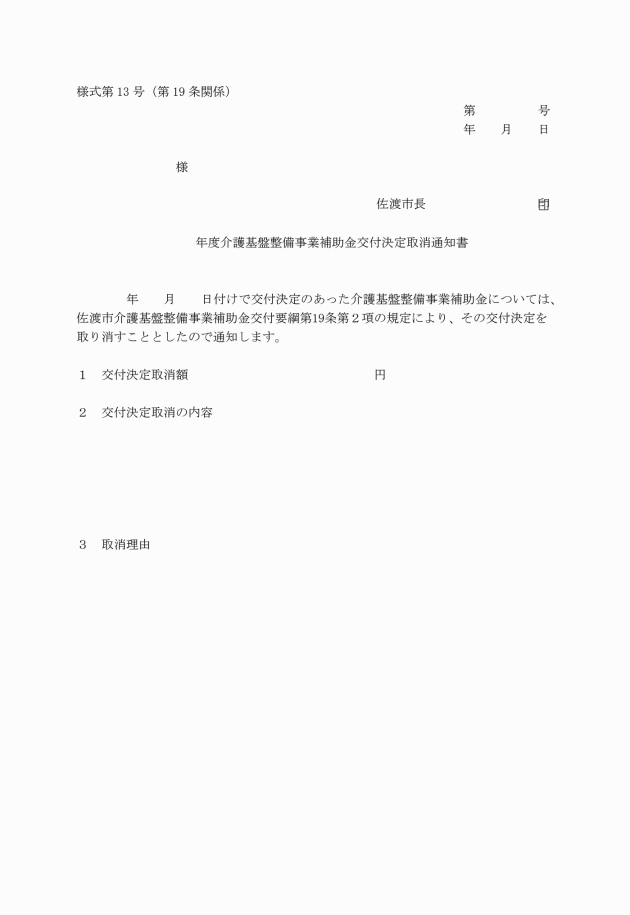

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

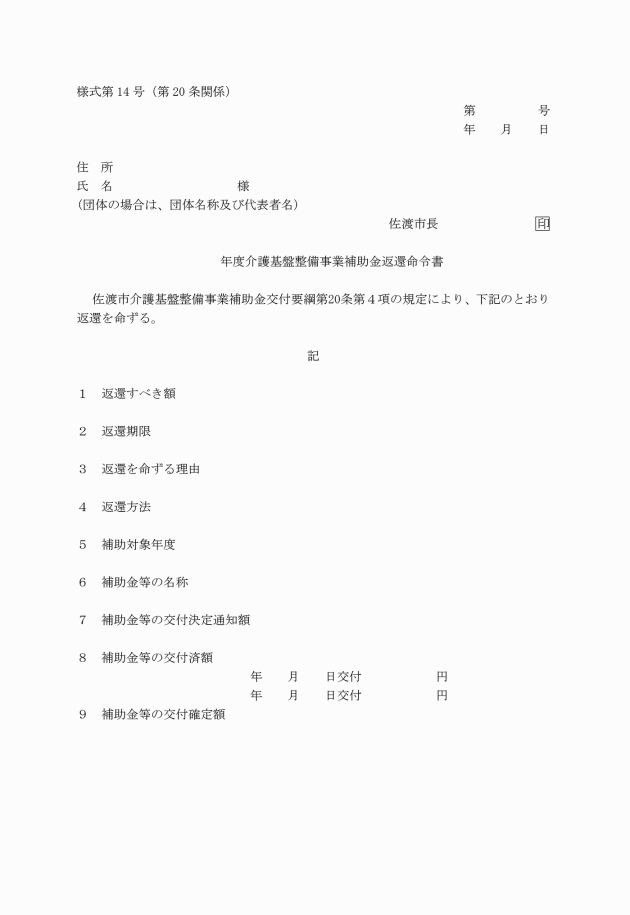

(補助金の返還等)

第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(財産処分に係る補助金返還)

第21条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第10のとおりとする。

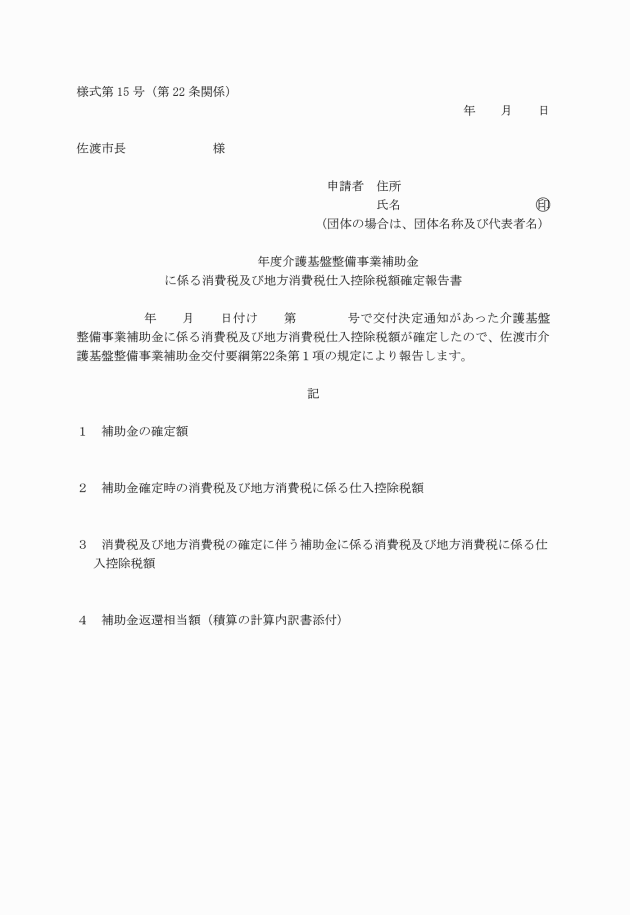

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第22条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、介護基盤整備事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第15号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。

(加算金)

第23条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第24条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(事業完了後の報告)

第25条 市長は、補助事業者に補助事業の完了年度の翌年度以降5年間、当該補助事業に係る過去1年間の事業実施状況について、介護基盤整備事業遂行状況報告書(様式第16号)を提出させるものとする。

2 別表第12に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

3 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第11に定める停止期間の2倍の期間とする。

(令2告示233・令3告示383・一部改正)

(補助事業の承継)

第27条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、介護基盤整備事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第17号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。

3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。

4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

(事故の報告)

第28条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、介護基盤整備事業に係る事故報告書(様式第18号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(報告及び調査)

第29条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

(事業遅延の報告)

第30条 補助事業者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、介護基盤整備事業遅延報告書(様式第20号)により、速やかに、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、速やかに、補助事業者に対して必要な措置を取らなければならない。

(団体名等の変更)

第31条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、介護基盤整備事業補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第21号)を市長に提出するものとする。

(協力事項)

第32条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第33条 この事業の事務は、高齢福祉課において所掌する。

(その他)

第34条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令2告示233・令5告示111・一部改正)

附則(令和元年6月12日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和元年9月30日告示第66号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年9月30日告示第233号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和3年12月22日告示第383号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月10日告示第154号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和5年3月31日告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和7年10月6日告示第226号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3告示383・全改、令4告示154・令7告示226・一部改正)

1 介護施設整備等助成事業

注1 創設する介護施設等と大規模修繕又は耐震化を行う広域型施設の場所は、同一敷地内又は近接の設置に限定されない。

注2 介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の整備主体は同一法人であることとし、県計画及び市計画に沿った介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の両方に係る1年から4年程度の範囲内を期間とする整備計画を定めることとする。介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の実施順序は問わないが、いずれも令和7年度中に着工することとする。

2 施設開設準備経費等支援事業

注1 初度経費とは、設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6か月間、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費をいう。

注2 以下の条件を全て満たす場合に限り、「開設時」の定義に、「災害復旧時(再開設時)」も含まれることとする。この場合、新規開設時に開設準備経費支援事業の補助を受けている施設等であっても、災害復旧時にあたっては当該事業を再度活用できることとする。

・ 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害指定されている災害により被災した施設等であること。

・ 暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により、建物が倒壊・水没する等、全壊・大規模半壊・半壊(罹災証明書の交付に係る被害認定による等)し、かつ、既存施設を休止し、施設を再び開設する場合を目安として、県がこれと同程度と認める場合であること。

・ 施設・事業所単位でみたときに、他の補助金等により設備災害復旧の補助を受けていないこと(法人単位でみたときに、他の補助金と組み合わせて補助を受けることは可能である。)。

3 定期借地権設定一時金支援事業

補助対象事業 |

別表第2に掲げる地域密着型施設等を設置する民間事業者に対し、定期借地権一時金について、県から交付された補助金を財源として佐渡市が補助する事業 |

注 本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地についても補助対象とする。

4 ユニット化改修等支援事業

区分 | 補助対象事業 |

(1) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業 | 別表第2に掲げる既存の施設のユニット化改修を行う民間事業者に対し、県から交付された補助金を財源として佐渡市が補助する事業 |

(2) 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業 | 既存の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室の多床室について、プライバシー保護のための改修を行う民間事業者に対し、県から交付された補助金を財源として佐渡市が補助する事業 |

(3) 介護施設等における看取り環境整備推進事業 | 別表第2に掲げる介護施設等において、看取り環境整備を行う民間事業者に対し、県から交付された補助金を財源として佐渡市が補助する事業 |

(4) 共生型サービス事業所の整備推進事業 | 別表第2に掲げる介護保険事業所において、共生型サービス事業所の整備を行う民間事業者に対し、県から交付された補助金を財源として佐渡市が補助する事業 |

5 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

注 可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものとする。

別表第2(第4条、別表第1、別表第4関係)

(令3告示383・全改、令4告示154・令7告示226・一部改正)

1 介護施設整備等助成事業

種別 | 整備区分 | 交付の基準 | |

(1) 介護施設等整備 | ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(注1) ・小規模な介護老人保健施設(注1) ・小規模な介護医療院 ・小規模な養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム) ・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(注1) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を含む。以下同じ。) ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・認知症対応型デイサービスセンター ・介護予防拠点(注2) ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス(注3) ・緊急ショートステイの整備 ・施設内保育施設(注4) ・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・特別養護老人ホーム(定員30人以上)(注1) ・老人ショートステイ用居室 ※サテライト型居住施設・事業所を含む。 | 別表第3に定める整備区分 | (1) 別表第4の第1欄に定める施設の種別ごとに、第2欄に定める県補助単価に第4欄に定める単位の数及び別表第9又は別表第10に定める各調整率を乗じて得た額。 (2) (1)により算出された額と、別表第4の第1欄に定める施設の種別ごとに、第3欄に定める市補助単価に第4欄に定める単位の数を乗じて得た額を足した額 (3) (1)により算出された額と、別表第4の第1欄に定める施設の種別ごとに、別表第4の第5欄に定める対象経費の実支出額の合計額(以下「建設合計額」という。)とを比較して少ない方の額を補助額とする。 (4) (1)により算出された額が建設合計額の2分の1の額より小さく、かつ(2)により算出された額が異なる額の場合、(3)によらず、(2)により算出された額と建設合計額の2分の1の額とを比較して少ない方の額を補助額とする。 ただし、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。また、これを上限とし、予算の範囲内となるよう補助額を調整する場合があること。 |

(2) 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 | ・広域型(定員30名以上)の特別養護老人ホーム ・広域型(定員30名以上)の介護老人保健施設 ・広域型(定員30名以上)の介護医療院 ・広域型(定員30人以上)の養護老人ホーム ・広域型(定員30人以上)の軽費老人ホーム | ||

注1 ユニット型を基本としつつ、特別の事情も踏まえるものとする。

注2 要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業を行う拠点をいい、同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等の実施のために、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスB・Cや、多様な通いの場を整備する場合を含む。以下同じ。)

注3 離島振興法(昭和28年法律第72号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)に基づくものに限る(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(令和3年厚生労働省令第83号)附則第4条の適用を受ける場合を含む。)。以下同じ。

注4 主として当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。

注5 土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で上表種別欄の施設等を整備する事業の場合、上表交付の基準欄の第4号の規定を除いて対象とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とし、経営が安定的・継続的に行われるよう、当該法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。

・ 貸与を受ける建物について、施設を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。

・ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。

・ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。

注6 上表種別欄の施設等を合築・併設して整備を行う場合に補助単価の加算を行うとともに、空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等を整備する事業も対象とする。

注7 障害者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するものである場合については、障害者や子ども等が併せて利用する場合であっても対象とする。

注8 1(1)に掲げる施設等(サテライト型居住施設・事業所含む。)を整備する事業を対象とするが、当事業における土地の買収又は整地に要する費用、施設整備に係る経費は対象としないものとする。

2 施設開設準備経費等支援事業

種別 | 交付の基準 | ||

介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費 | 定員30名以上の広域型施設等 | ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・養護老人ホーム ・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅(注)であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置) | (1) 別表第5の第1欄に定める施設の種別ごとに、第2欄に定める補助基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額 (2) (1)により算出された額と、別表第5の第1欄に定める施設の種別ごとに、施設等の円滑な開所に必要な開設前の6か月に係る別表第5の第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助額とする。なお、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 ただし、これを上限とし、予算の範囲内となるよう補助額を調整する場合がある。 (3) 別表第5の第4欄に定める対象経費の支出が複数年度にまたがり、その初年度の支出についてこの補助金の交付を受けた者については、(1)中「第2欄に定める補助基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額」とあるのは「第2欄に定める補助基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額から前年度の決定に基づき交付を受けたこの補助金の額を差し引いた額」と読み替えるものとする。 |

定員29名以下の地域密着型施設等 | ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・小規模な養護老人ホーム ・施設内保育施設 | ||

注 老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年3月31日付け国住心第178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。(別表第1の4(3)及び5の事業を除いて以下同じ。)

3 定期借地権設定一時金支援事業

種別 | 交付の基準 | |

本体施設 | (1) 別表第6の第1欄に定める施設の種別ごとに、第2欄に定める補助基準により算出した額 (2) (1)により算出された額と、別表第6の第1欄に定める施設の種別ごとに、別表第6の第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に、第4欄に定める補助率を乗じて得た額を補助額とする。なお、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 ただし、これを上限とし、予算の範囲内となるよう補助額を調整する場合がある。 | |

定員30名以上の広域型施設 | ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・養護老人ホーム | |

定員29名以下の地域密着型施設等 | ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な養護老人ホーム ・施設内保育施設 | |

合築・併設施設 | ||

定員29名以下の地域密着型施設等 | ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・認知症対応型デイサービスセンター ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ | |

4 ユニット化改修等支援事業

種別 | 整備区分 | 交付の基準 | |

(1) 既存施設のユニット化改修 | (1) 別表第7の第1欄に定める種別ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数及び別表第9又は別表第10に定める各調整率を乗じて得た額。 (2) (1)により算出された額と、別表第7の第1欄に定める種別ごとに、別表第7の第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額を補助額とする。なお、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 ただし、これを上限とし、予算の範囲内となるよう補助額を調整する場合があること。 | ||

ア 特別養護老人ホームのユニット化 イ 介護老人保健施設のユニット化 ウ 介護医療院のユニット化 | 別表第3に定める整備区分 | ||

(2) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修 ※改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、天井から隙間が空いていることは認めるものとする。 ※1人当たりの面積基準については、4人部屋に中廊下を設けて居室を区切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間についての1人当たりの面積基準は設けず、多床室全体として1人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとする。 | 改修 | ||

(3) 介護施設等における看取り環境整備 ※整備を行う個室については、看取り及び家族等の宿泊のために充分なスペースを確保することとする。 ※整備した個室に関しては看取りに利用することを原則とするが、看取りとしての利用がない期間において、入所者の静養や家族等の一時的な宿泊等に使用することを可能とする。 | |||

ア 特別養護老人ホーム イ 介護老人保健施設 ウ 介護医療院 エ 養護老人ホーム オ 軽費老人ホーム カ 認知症高齢者グループホーム キ 小規模多機能型居宅介護事業所 ク 看護小規模多機能型居宅介護事業所 ケ 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 改修・設備整備 | ||

(4) 共生型サービス事業所の整備 | |||

次に掲げる共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所(本事業完了の日までに当該指定を受ける見込みの既存の事業所及び創設する事業所を含む。) ア 通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。) イ 短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。) ウ 小規模多機能型居宅介護事業所 エ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 改修・設備整備 | ||

注 いずれの事業の介護施設等も、定員規模は問わない。

5 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

種別 | 交付の基準 | |

(1) 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援 ・ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援 ・従来型個室・多床室のゾーニング経費支援 ・家族面会室の整備等経費支援 | (1) 別表第8の第1欄に定める種別ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額 (2) (1)により算出された額と、別表第8の第1欄に定める種別ごとに、別表第8の第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に、第5欄に定める補助率を乗じた額を補助額とする。なお、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 ただし、これを上限とし、予算の範囲内となるよう補助額を調整する場合がある。 | |

・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院、介護療養型医療施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・有料老人ホーム ・サービス付き高齢者向け住宅 ・短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 ・生活支援ハウス ※いずれも定員規模は問わない | ||

(2) 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援 | ||

・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・有料老人ホーム ・短期入所生活介護事業所 ・生活支援ハウス ※いずれも定員規模は問わない。 | ||

別表第3(別表第2関係)

(令3告示383・全改、令7告示226・一部改正)

1 介護施設整備等助成事業

(1) 介護施設等整備事業

整備区分 | 整備内容 |

創設 | 新たに施設を整備すること。(既存の建物を改修し創設する場合を含む。) |

増築(床) | 既存施設の定員を増加するための整備を行うこと。 |

改築 | 既存施設の定員を増加させずに改築を行うこと。 |

注1 上表の整備区分のほか、増改築等も可能

注2 下記2(2)の事業を除き整備区分は同じ

(2) 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業

①大規模修繕(本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わない)

整備区分 | 整備内容 |

ア 施設の一部改修 | 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事 |

イ 施設の付帯設備の改造 | 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 |

ウ 施設の冷暖房設備の設置等 | 気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事 |

エ 避難経路等の整備 | 居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事 |

オ 環境上の条件等により必要となった施設の一部改修 | ① 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠改良工事等 ② アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事 |

カ 消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修 | 消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備 |

キ 消融雪設備整備 | 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された豪雪地域に所在する施設の安全確保上、必要な消融雪設備の整備 |

ク 土砂災害等に備えた施設の一部改修等 | 県等が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等 |

ケ 施設の改修整備 | 施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を含む。)のバリアフリー化工事等、施設等の基盤整備を図るための改修工事 |

コ その他施設における大規模な修繕等 | 特に必要と認められる上記に準ずる工事 |

注 一定年数は、おおむね10年とする。

②耐震化(本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わない)

整備区分 | 整備内容 |

耐震化 | 地震防災対策上倒壊等の危険性のある施設等の耐震補強のために必要な補強改修工事 |

2 ユニット化改修等支援事業

(1) 既存施設のユニット化改修

整備区分 | 整備内容 |

改修 | 「個室→ユニット化」改修 |

「多床室(ユニット型個室的多床室も含む。)→ユニット化」改修 |

別表第4(第4条関係)

(令3告示383・全改、令4告示154・令7告示226・一部改正)

介護施設整備等助成事業

1 種別 | 2 県補助単価 | 3 市補助単価 | 4 単位 | 5 対象経費 |

(1) 介護施設等整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 2,000~5,280千円以内 | 地域密着型特別養護老人ホーム 1,750千円 | 整備床数 | |

併設されるショートステイ用居室 2,625千円 | ||||

小規模な介護老人保健施設 | 25,000~66,000千円以内 | なし | 施設数 | |

小規模な介護医療院 | 25,000~66,000千円以内 | なし | 施設数 | |

小規模な養護老人ホーム | 2,820千円以内 | なし | 整備床数 | |

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 2,000~5,280千円以内 | なし | 整備床数 | |

認知症高齢者グループホーム | 15,000~39,600千円以内 | 13,125千円 | 施設数 | |

小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000~39,600千円以内 | 13,125千円 | 施設数 | |

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 7,000千円以内 | なし | 施設数 | |

看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000~39,600千円以内 | なし | 施設数 | |

認知症対応型デイサービスセンター | 14,100千円以内 | 5,000千円 | 施設数 | |

介護予防拠点 | 10,500千円以内 | なし | 施設数 | |

地域包括支援センター | 1,410千円以内 | なし | 施設数 | |

生活支援ハウス | 42,100千円以内 | なし | 施設数 | |

緊急ショートステイの整備 | 1,410千円以内 | なし | 整備床数 | |

施設内保育施設 | 14,100千円以内 | なし | 施設数 | |

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 5,280千円以内 | なし | 整備床数 | |

特別養護老人ホーム(定員30人以上) | なし | 1,950千円 | 整備床数 | |

老人ショートステイ用居室 | なし | 2,625千円 | 整備床数 | |

介護施設等の合築等 | ||||

別表第2の1の第1欄に定める施設と合築・併設 | 合築・併設する施設それぞれ上記の補助基礎単価に1.05を乗じた額 | なし | 上記に準ずる | |

空き家を活用した整備 | ||||

認知症高齢者グループホーム | 10,500千円以内 | なし | 施設数 | |

小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||

看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||

認知症対応型デイサービスセンター | ||||

(2) 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 | ||||

特別養護老人ホーム | 1,330千円以内 | なし | 定員数 | |

介護老人保健施設 | ||||

介護医療院 | ||||

養護老人ホーム | ||||

軽費老人ホーム | ||||

注 施設数単位で補助する施設等について、新規開設時に一度補助を受けている場合であっても、増床する場合には補助対象となる。その際の補助額は、別に市長が定める額とする。

別表第5(別表第2関係)

(令3告示383・全改、令7告示226・一部改正)

施設開設準備経費等支援事業

1 種別 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||

介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。 | ||||

定員30名以上の広域型施設等 | |||||

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・養護老人ホーム ・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 989千円以内 | 定員数 | |||

・訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置) | 4,960千円以内 | 施設数 | |||

定員29名以下の地域密着型施設等 | |||||

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 989千円以内 | 定員数 (小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数) | |||

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 16,600千円以内 | 施設数 | |||

・小規模な養護老人ホーム | 496千円以内 | 定員数 | |||

・施設内保育施設 | 4,960千円以内 | 施設数 | |||

別表第6(別表第2関係)

(令元告示15・全改、令元告示66・一部改正)

定期借地権設定一時金支援事業

1 種別 | 2 補助基準 | 3 対象経費 | 4 補助率 | |

本体施設 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価格が定められていない地域においては、市長が定める方法による額)の2分の1 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの) | 2分の1 | |

定員30名以上の広域型施設 | ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・養護老人ホーム | |||

定員29名以下の地域密着型施設等 | ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な養護老人ホーム ・施設内保育施設 | |||

合築・併設施設 | ||||

定員29名以下の地域密着型施設等 | ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・認知症対応型デイサービスセンター ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ | |||

別表第7(別表第2関係)

(令3告示383・全改、令7告示226・一部改正)

ユニット化改修等支援事業

1 種別 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |

(1) 既存施設のユニット化改修 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||

「個室→ユニット化」改修 | 1,410千円以内 | 整備床数 | ||

「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。)→ユニット化」改修 | 2,820千円以内 | |||

(2) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修 | 865千円以内 | 整備床数 | ||

(3) 介護施設等における看取り環境の整備 | 4,130千円以内 | 施設数 | 特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な経費については同上。 設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)。 ※設備整備は、施設の改修を行う場合のみ対象とする。 | |

(4) 共生型サービス事業所の整備 | 1,230千円以内 | 事業所数 | ||

別表第8(別表第2関係)

(令3告示383・追加、令7告示226・一部改正)

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

1 種別 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | 5 補助率 | |

(1) 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業 | |||||

・ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援 | 1,180千円 | 1か所 | 感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 2/3 | |

・従来型個室・多床室のゾーニング経費支援 | 7,070千円 | 1か所 | 2/3 | ||

・家族面会室の整備等経費支援 | 4,130千円 | 施設・事業所 | 2/3 | ||

(2) 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援 | 1,160千円以内 | 定員数 | 介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 2/3 | |

別表第9(別表第2関係)

(令3告示383・旧別表第8繰下)

(調整率1)

区分 | 対象施設の種類 | 調整率 |

地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合) | ・特別養護老人ホーム | 1.30 |

別表第10(別表第2関係)

(令元告示66・一部改正、令3告示383・旧別表第9繰下)

(調整率2)

地域区分 | 調整率 |

整備する施設が、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯又は離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく離島に所在する場合 | 1.08 |

整備する施設が、上記以外の地域に所在する場合 | 1.00 |

別表第11(第21条関係)

(令3告示383・旧別表第10繰下)

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||

目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |

補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |

上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||

譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||

無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||

交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||

下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||

貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||

無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||

上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||

担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||

上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||

取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||

別表第12(第5条、第26条関係)

(令3告示383・旧別表第11繰下)

措置要件 | 交付停止期間 |

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |

補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |

(令7告示226・追加)