○佐渡市雇用機会拡充事業補助金交付要綱

平成29年12月28日

告示第254号

佐渡市雇用機会拡充事業補助金交付要綱(平成29年佐渡市告示第153号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、特定有人国境離島地域である本市における持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的として、雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年府海事第120号)、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領(平成29年府海事第124号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、内閣府における補助金等に係る財産処分の承認手続き等について(平成20年府会第393号)及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)その他の法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(1) 創業 個人開業若しくは会社等の設立を行うこと又は既に事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始すること。

(2) 事業拡大 既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品又はサービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大、設備投資等を行うこと。

(3) 常用雇用 事業所に常時雇用(期間を定めずに雇用され、又は1月を超える期間を定めて雇用されることをいう。)をされている場合をいう。

(1) 本市内において創業する者(事業を承継する者を含む。)

(2) 本市内に事業所を有する事業者であって事業拡大を行う者

(3) 本市内の産品、サービス等の販売を目的として本市以外の地域において創業する者(以下「地域外創業者」という。)

(4) 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。

(5) 公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者であること。

(6) 市税等を滞納していない者であること。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 法人その他団体であって、暴力団員が役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有するものをいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有するものをいう。)となっているもの

エ 法人その他団体であって、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの

オ 自己、その他属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているもの

カ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの

キ 暴力団員と生計を同一にする配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

ク その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの

(令2告示200・令4告示62・令6告示104・一部改正)

(交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次のいずれかの要件を満たす雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大

ア 創業の場合、当該交付対象事業の初年度に交付決定された日から翌々々年の2月末日までに従業員を新たに雇用し、補助金による助成終了後においても雇用が継続又は拡大する成長性が見込まれる事業

イ 事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために従業員を雇用し、補助金による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると認められる事業

ウ 地域外創業をする者の場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のある本市の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従業員の雇用に寄与し、補助金による助成終了後においても雇用が継続又は拡大するものと見込まれる事業

(2) 計画期間終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものである事業

(3) 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれる事業

(雇用に関する要件)

第5条 この補助金における雇用に関する要件は、次に掲げるものとする。

(1) 計画期間中に1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を常用雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続すること。

(2) 創業の場合において、佐渡市に居住して創業するときは、自らを雇用したとみなすことができること。

(3) 冬季間に閉業する宿泊施設等季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができること。

(4) 事業採択日より前に雇用した従業員は、新たに雇用した者には該当しないこと。

(5) 雇用した者が退職、解雇等となった場合については、速やかに別の者を雇用しなければならないこと。

(6) 雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等をする事業計画の場合は、補助金の交付対象としないこと。

(令2告示200・一部改正)

(交付対象事業の実施期間)

第6条 交付対象事業の実施期間は、当該交付対象事業の実施年度に交付決定された日から翌年の2月末日までの期間とする。

2 市長は、補助対象経費中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益となると認められる場合は、利益相当分を当該補助対象経費から除外するものとする。

(令2告示234・一部改正)

(補助金の交付額)

第8条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額とする。この場合において、補助金の額について1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 補助対象経費及び補助額の上限額は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄の額とする。

区分 | 補助対象経費の上限額 | 補助額の上限額 |

創業 | 600万円 | 450万円 |

事業拡大 | 1,600万円 | 1,200万円 |

事業拡大(設備費及び改修費を経費に計上しない場合) | 1,200万円 | 900万円 |

(交付対象事業の募集)

第9条 市長は、期間を定めて交付対象事業の募集をするものとする。

2 市長は、交付対象事業の募集に当たっては、公募要領を定めて公表するものとする。

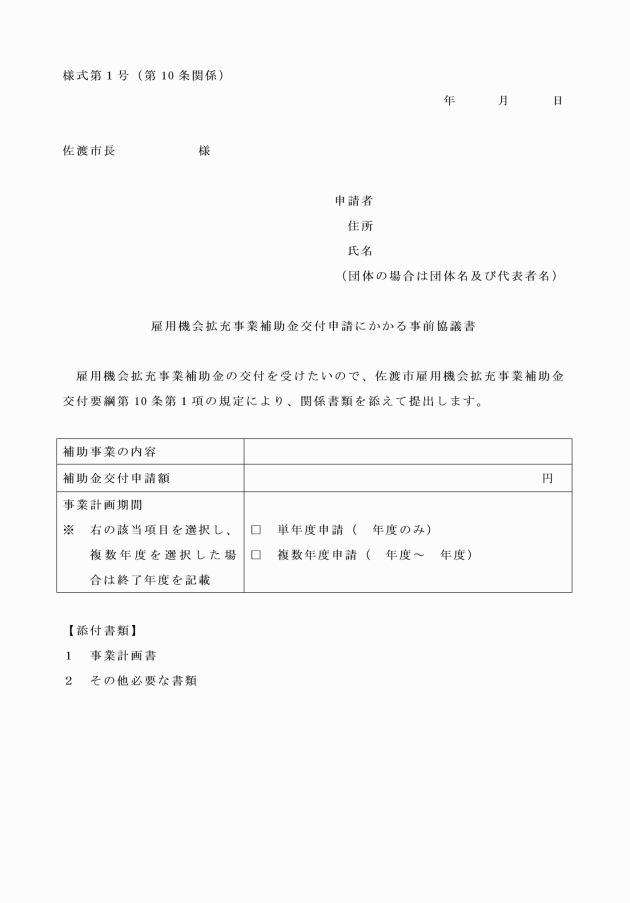

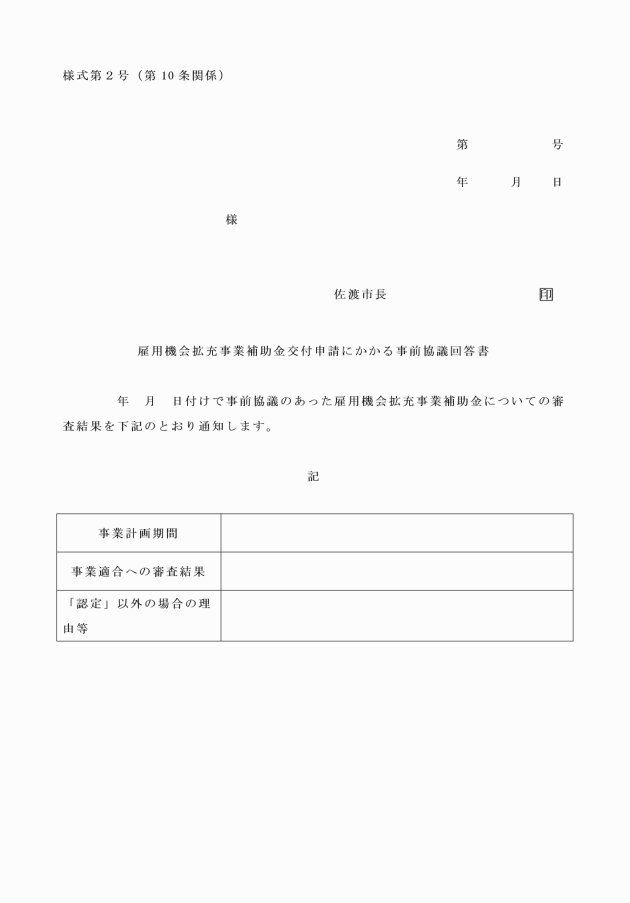

(事前協議審査)

第11条 市長は前条の審査に当たり、広く有識者等から意見、助言等を求めるため、雇用機会拡充事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 市長は、知識経験を有する者その他適当と認める者のうちから、おおむね5人程度の者に審査会への参加を求めるものとする。

3 審査会は、審査終了後速やかに審査結果を市長に報告する。

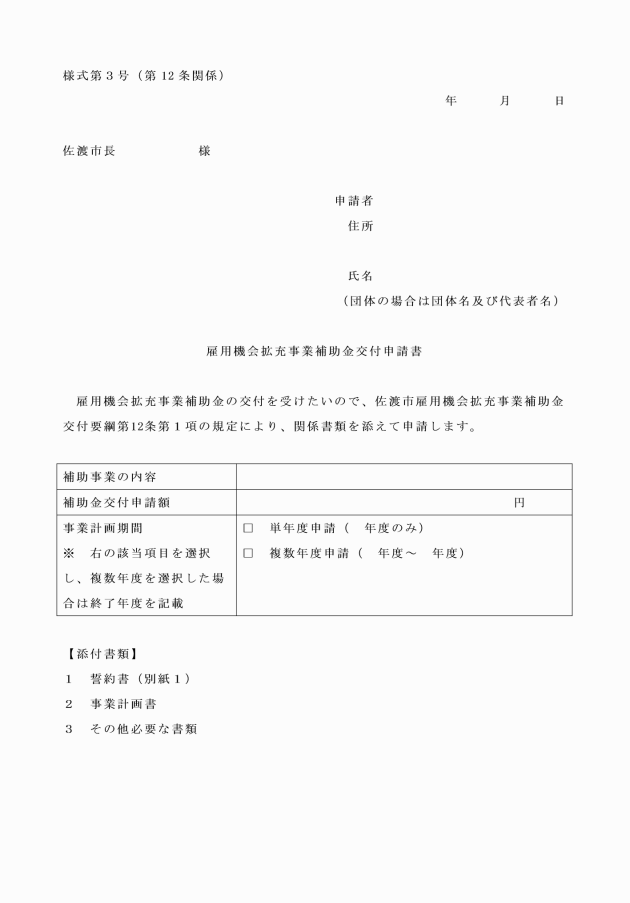

2 申請者は、地域社会の維持にとって特に重要であって、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業にあっては、最長で5年間の計画期間の申請をすることができる。

(1) 佐渡地域全体の経済又は雇用を特に拡大させる効果がある事業

(2) 事業拡大の場合にあっては、従業員を毎年純増させる事業

3 申請者は、その申請時に仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を付して得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付条件)

第13条の2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、実施状況報告書を速やかに提出すること。

(3) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(4) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

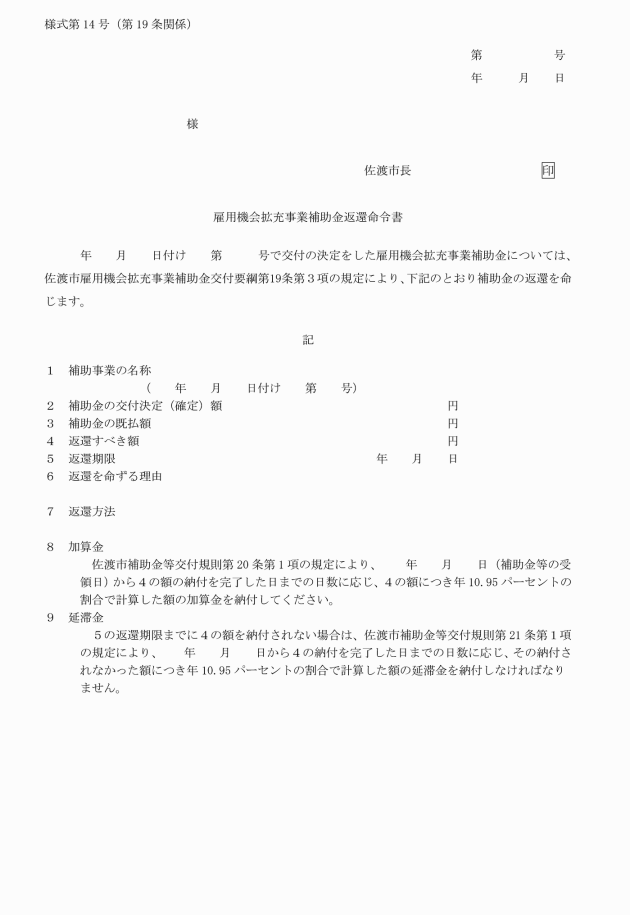

(5) 第19条第3項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(6) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。

(7) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(8) 複数年度交付決定の場合において、国県等の予算又は方針の変更等により交付決定内容の変更を行う必要が生じたときは、補助事業者は、市の指示に従うこと。

(令2告示200・追加)

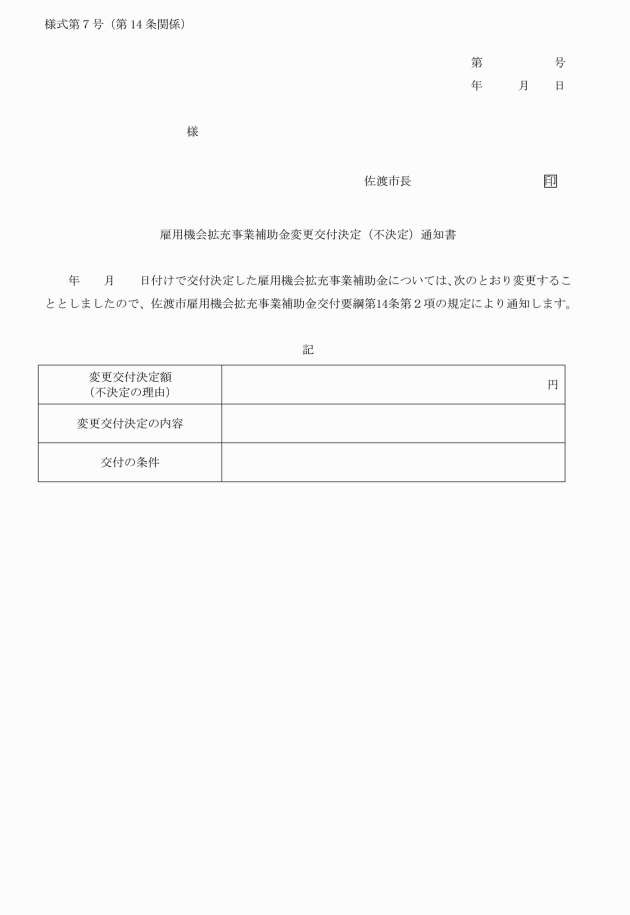

(1) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の費目の20パーセント以内の増減を除く。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

イ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(5) 事業が計画期間内に完了しない又は事業の遂行が困難になったとき。

(令3告示215・令6告示104・一部改正)

(実績報告等)

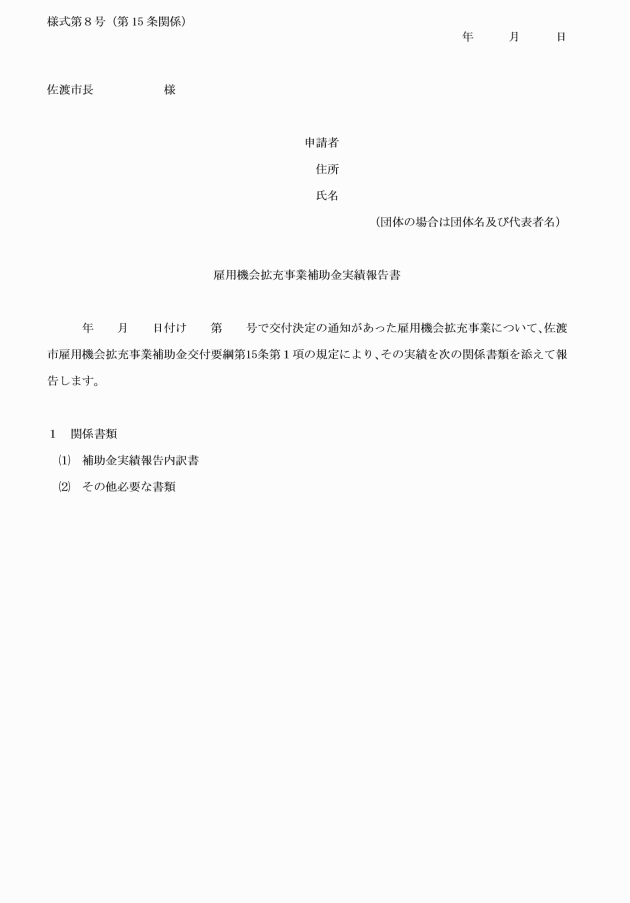

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、雇用機会拡充事業補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添え、市長が定める日までに報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日から起算して20日以内又は交付の決定を受けた日の属する年の翌年の3月10日のいずれか早い日までとする。

3 第12条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行う場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、この金額を補助金の額から減額して報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、補助事業者は、事業実施期間完了後から3年間の事業の実施状況について、実績報告内訳書により、市長が定める日までに報告しなければならない。

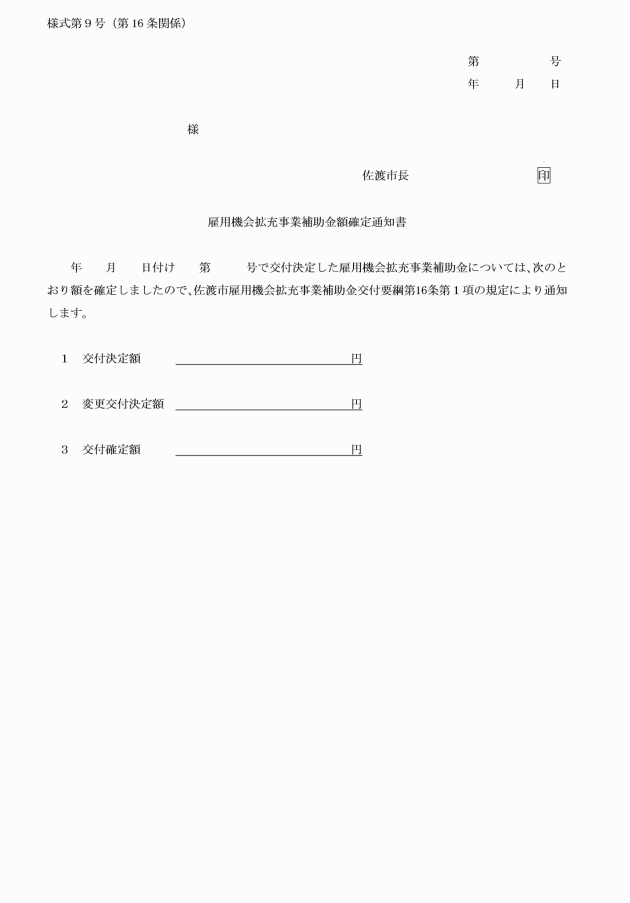

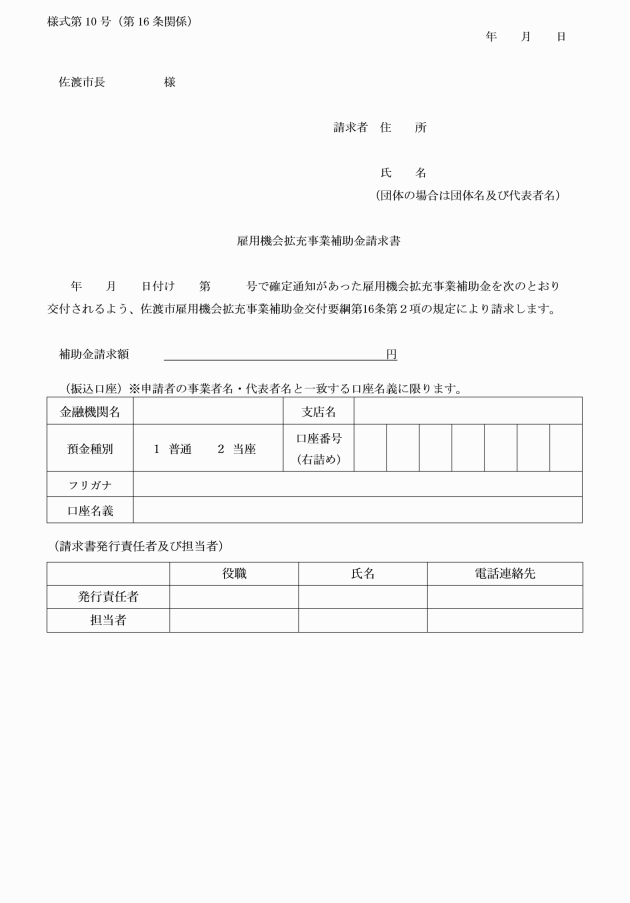

3 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

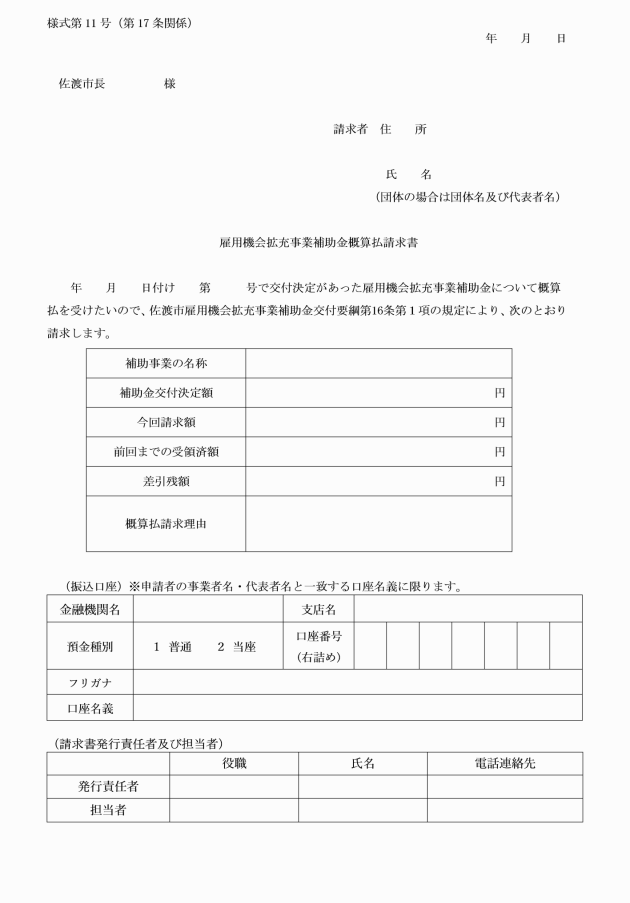

(概算払)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、雇用機会拡充事業補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者が概算払を請求できる範囲は、補助対象経費のうち、設備費又は改修費とする。

(令3告示215・全改)

第18条 削除

(令3告示215)

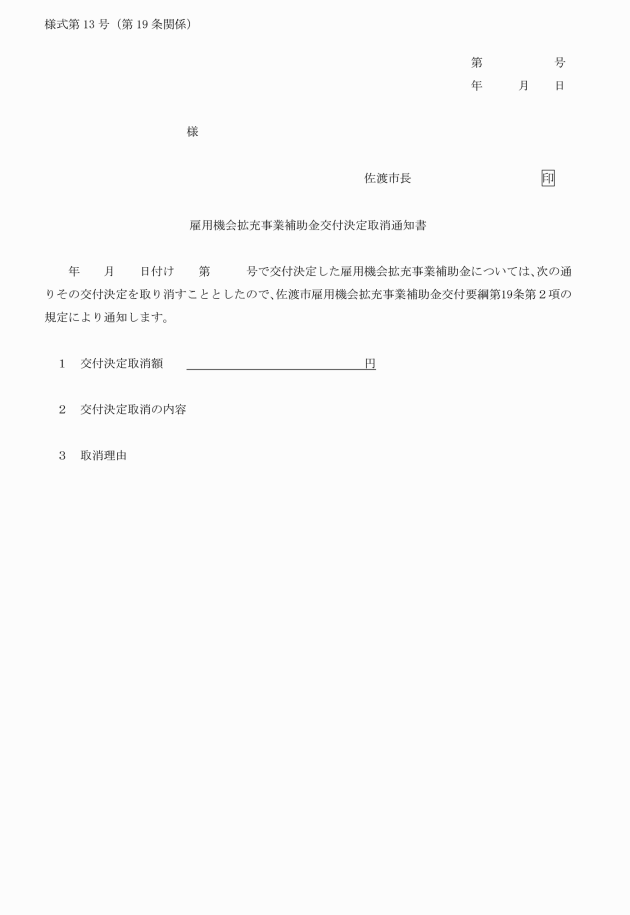

(交付決定の取消し等)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽り又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

4 本条の規定は、補助金事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

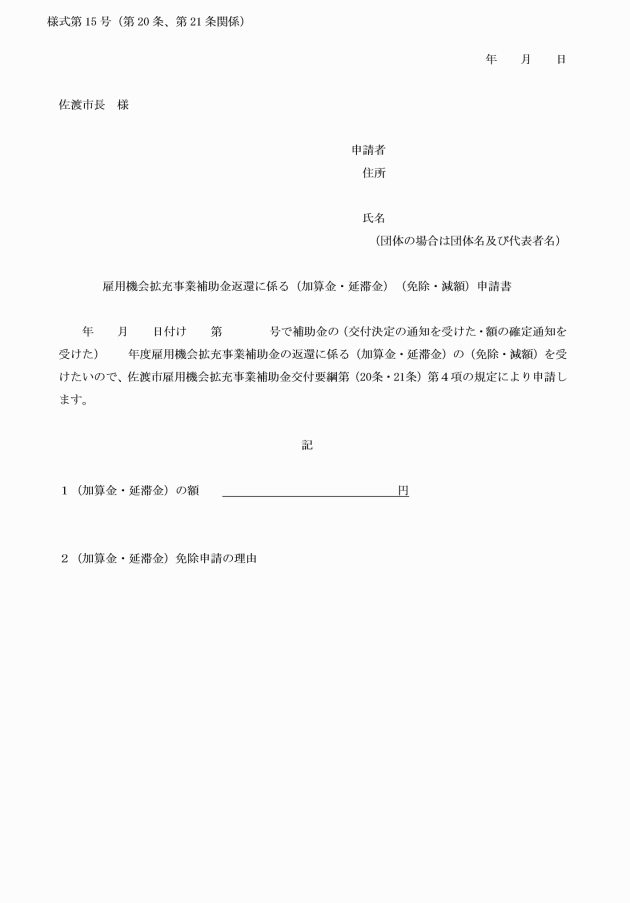

(加算金)

第20条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第21条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

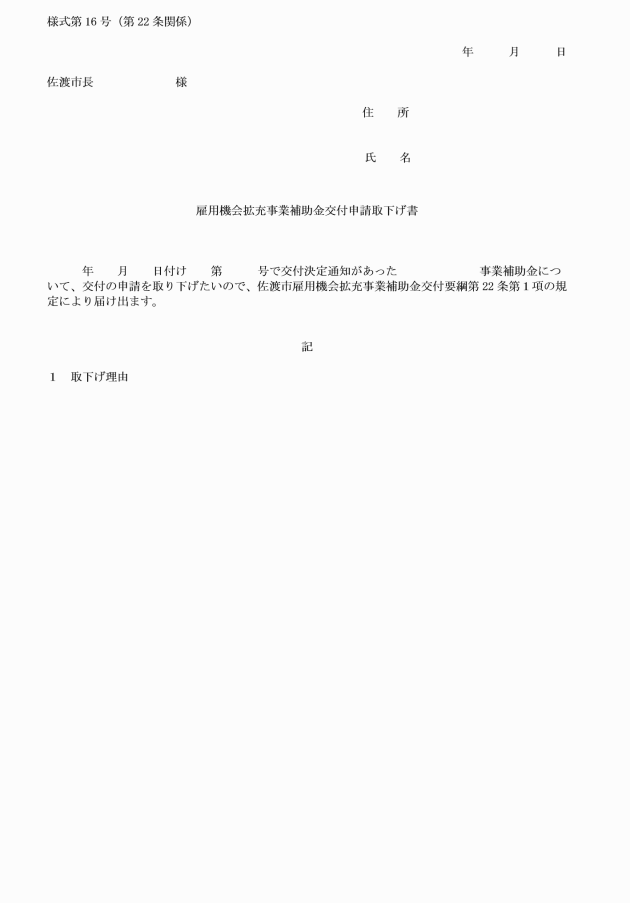

(申請の取下げ)

第22条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、雇用機会拡充事業補助金交付申請取下げ書(様式第16号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助金の経理)

第23条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

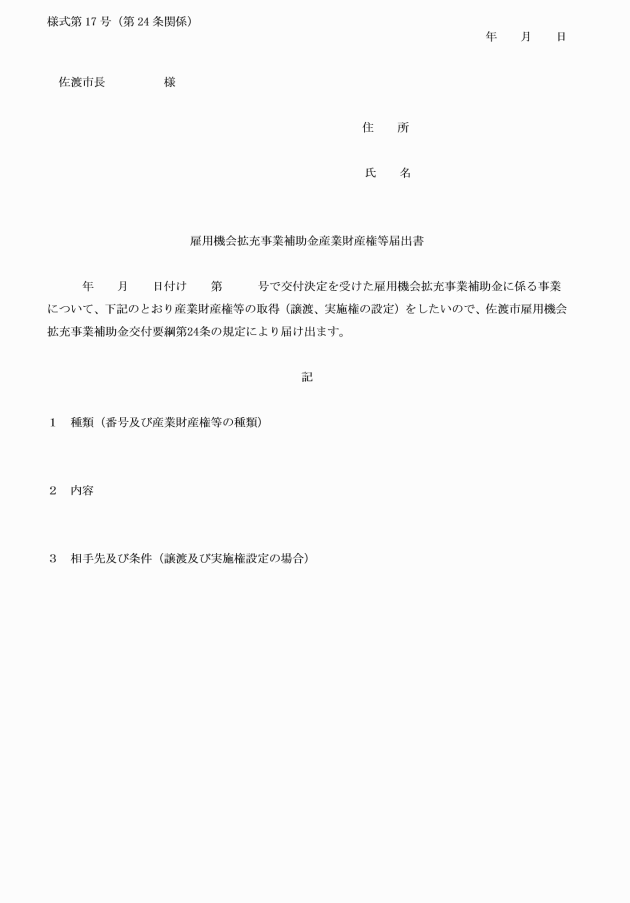

(産業財産権等に関する届出)

第24条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権又は意匠権(以下「産業財産権等」という。)を取得した場合、又はこれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、速やかに雇用機会拡充事業補助金産業財産権等届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

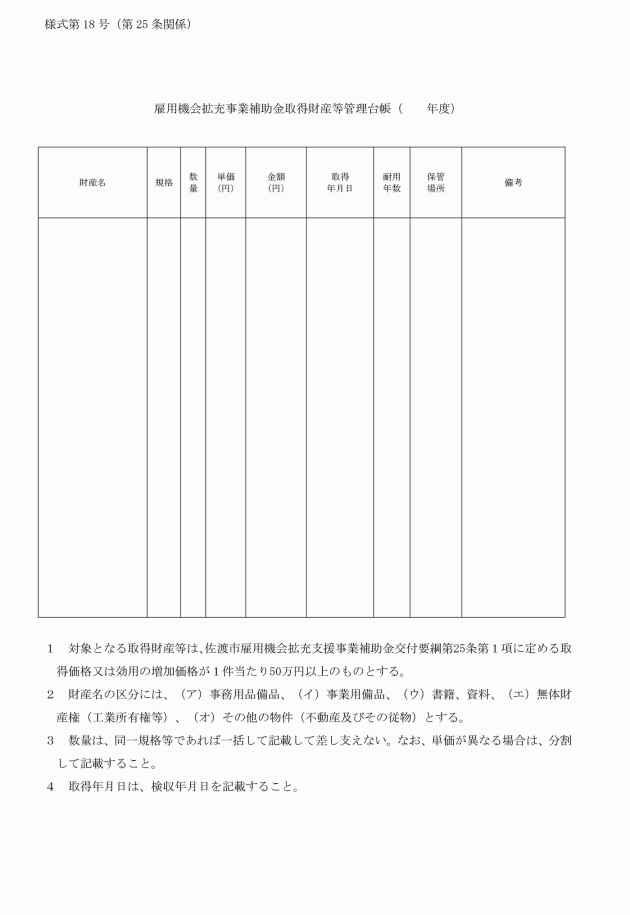

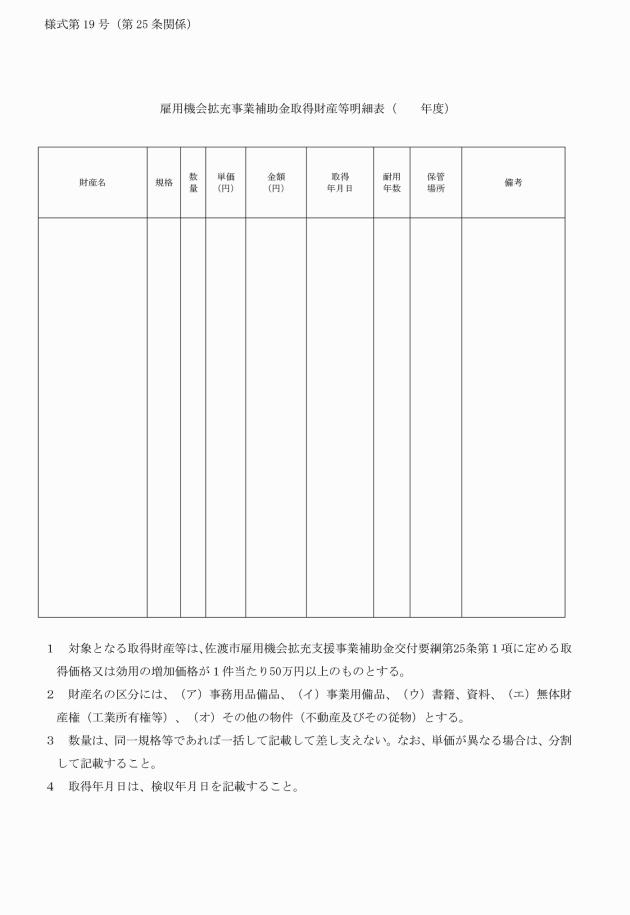

(財産の管理等)

第25条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について雇用機会拡充事業補助金取得財産等管理台帳(様式第18号)を備え、管理しなければならない。

(財産の処分の制限)

第26条 補助事業者は、取得財産等について、法令に定める期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

5 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。

(令2告示200・一部改正)

(補助金の収益納付)

第27条 補助事業者は、補助事業実施中及び補助事業完了後一定期間内に、補助事業の成果に基づく産業財産権等の譲渡又はこれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、雇用機会拡充事業補助金収益状況報告書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があった場合は、これを審査し、相当の収益を生じたと認定したときは、補助事業者に対して、交付された補助金の全部又は一部に相当する額の納入をさせることができる。

3 別表第3に定める措置要件は、不正又は不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。

(令2告示200・一部改正)

(報告及び調査)

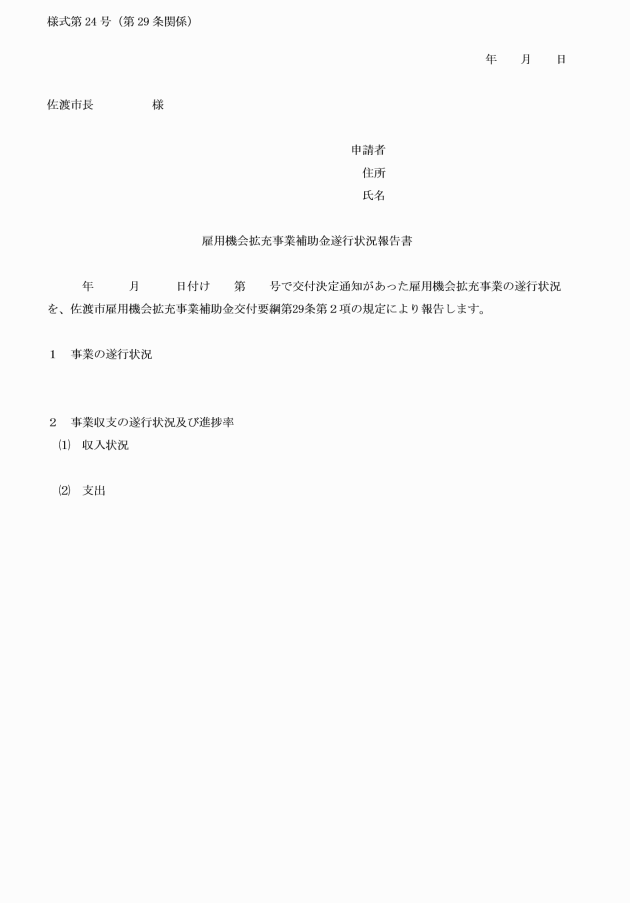

第29条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、補助事業完了後も、補助事業者における雇用の実態を調査することができる。

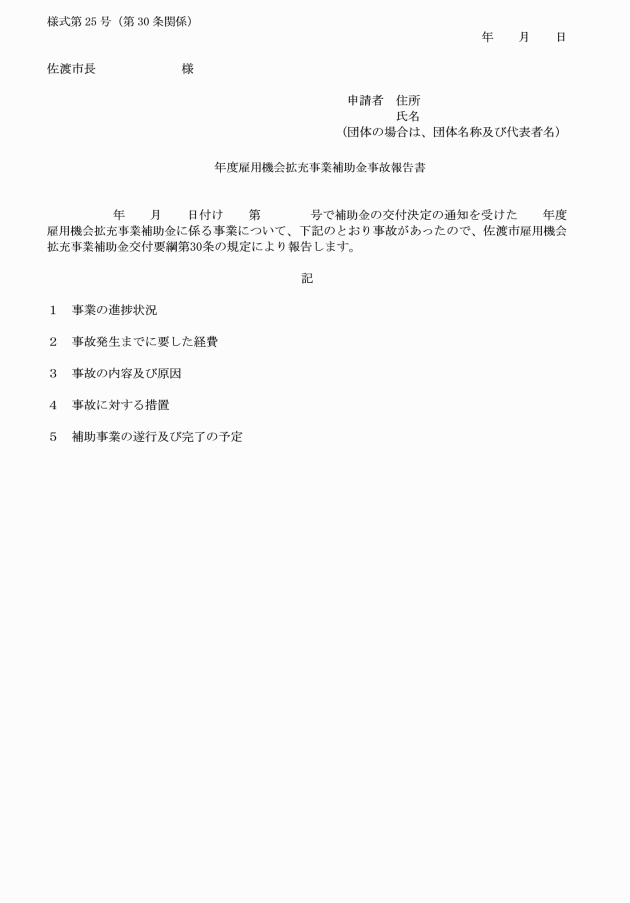

(事故報告書)

第30条 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合等においては、速やかに雇用機会拡充事業補助金事故報告書(様式第25号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(所管)

第31条 この補助事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。

(令2告示234・令4告示124・令6告示119・一部改正)

(その他)

第32条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

附則(平成31年4月26日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和2年7月14日告示第200号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和2年10月5日告示第234号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和3年4月19日告示第215号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年3月18日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月3日告示第41号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和5年8月9日告示第181号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和6年3月27日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和6年4月1日告示第119号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令2告示200・令3告示215・令6告示104・一部改正)

対象経費 | 経費内容(消費税を除く) |

設備費、システム費又はこれらに係る減価償却費 | ・創業又は事業拡大に必要な機械、装置、器具、備品その他の設備の設置・購入費、リース・レンタル費(設置、据付工事を含む。) ・創業又は事業拡大に必要なソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用・利用に要する経費 ・上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費 ・上記設備導入に伴って必要となる解体・処分費用 ・上記に係る減価償却費 注)中古品については、価格設定の適正性が明確なものに限る。 注)売上増加につながらない単なる老朽化設備・施設の更新は対象外とする。 注)土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費は対象外とする。 |

改修費又はこれに係る減価償却費 | ・創業又は事業拡大に供する建物及び建物附属設備の改修費(増築や改築を含む。建物と住居等が明確に分かれているものに限る。) ・創業又は事業拡大に伴い市内で新たに雇用する従業員の居住の用に供する建物及び建物附属設備の改修費(増築や改築を含む。代表者、役員及びその親族(三親等以内)が居住の用に供する場合を除く。) ・上記に係る減価償却費 注) 土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費は対象外 |

広告宣伝費 | ・広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM製作・配布・郵送費 ・商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費(調査費、出店料、外注費、専門家等への謝金、旅費等) |

店舗等借入費 | ・創業又は事業拡大のために新たに借り入れする場合の事務所・事業所の賃料、店舗(物販店舗、飲食店等)のテナント料(店舗と住居等が明確に分かれているものに限る。) |

人件費 | ・創業又は事業拡大に必要な従業員の給与、賃金(事業拡大の場合には、新たに雇用する者に係るものに限る。) ・創業・事業拡大に伴って新たに雇用するパート・アルバイトの賃金(事業拡大の場合には、事業拡大に伴って新たに雇用する者に限る。) ・給与・賃金は1人あたり常勤雇用の場合は、月額35万円、非常勤雇用の場合は、月額20万円、パート・アルバイトは日額8,000円/人を上限とする。 注)代表者、役員(創業者、雇用主等)及びその親族(生計を一にする三親等以内)に対する人件費は対象外とする。 |

研究開発費 | ・商品又はサービスの研究開発に係る経費(市場調査費、試作品の製作費、委託・外注費、専門家等へ謝金、旅費等) |

市外からの事務所移転費 | ・市外から市内への事業所移転・引越し経費、従前の事業所の原状回復費その他移転に係る諸経費 |

従業員の教育訓練経費 | ・従業員の資格取得(市内で取得できないもの)・研修・講習受講にかかる経費(創業又は事業拡大に直接必要なものに限る。) 注)求職者の人材育成にかかる経費や、創業・事業拡大に伴わない教育訓練費は対象外とする。 |

感染防止対策費 | ・新型コロナウイルス感染症その他の感染症に係る感染防止対策に必要な経費 |

別表第2(第26条関係)

(令5告示181・全改)

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||

目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |

補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |

上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||

譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||

無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||

交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||

下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||

貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||

無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||

上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||

担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||

上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||

取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||

別表第3(第3条、第28条関係)

(令2告示200・旧別表第2繰下)

措置要件 | 交付停止期間 |

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |

補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |

(令5告示181・全改)

(令5告示181・全改)

(令5告示181・全改)

(令5告示41・一部改正)

(令5告示181・全改)

(令3告示215・全改)

(令5告示41・全改)

(令5告示41・全改)

様式第12号 削除

(令3告示215)

(令5告示41・一部改正)

(令5告示41・一部改正)

(令5告示41・一部改正)

(令5告示41・一部改正)

(令5告示41・一部改正)

(令3告示215・一部改正)

(令5告示41・一部改正)

(令5告示41・一部改正)