○佐渡市産後ケア事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、出産後の一定期間において、特に支援を必要とする母子に対し、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第17条の2第1項に規定する保健指導などの産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健全な発育を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、佐渡市に住所を有する産婦であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 産褥期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) 産後の経過に応じた休養及び栄養の管理等の日常の生活面について保健指導を必要とする者

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に支援が必要と認められる者

(事業の内容)

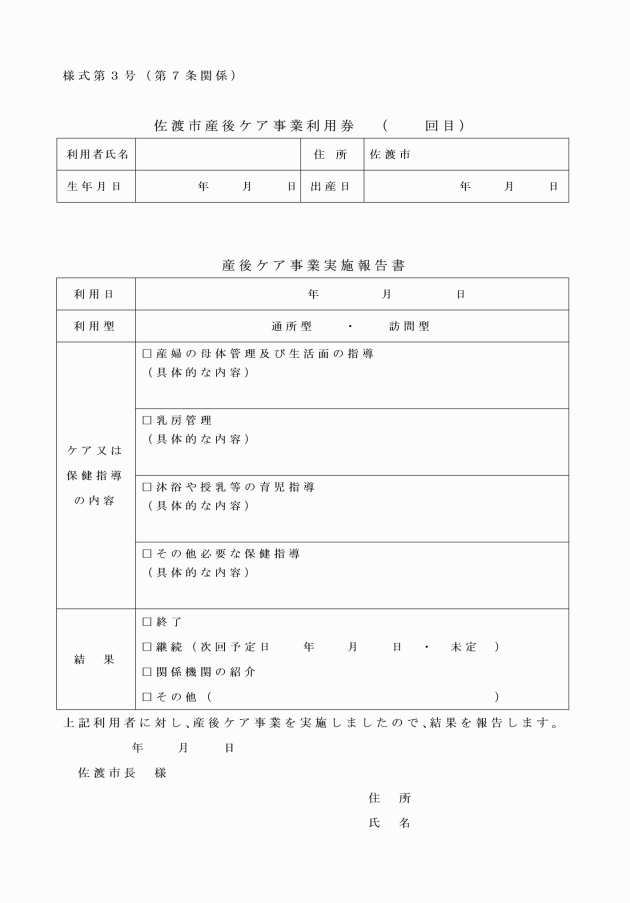

第3条 事業は、各号に掲げる区分に応じ、産婦及び乳児に対する保健指導を実施する。

(1) 通所型 医療機関又は助産所を利用し、日帰りで保健指導を実施する。

(2) 訪問型 在宅助産師が母子の居宅等へ訪問し、保健指導を実施する。

2 実施する保健指導は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面での指導に関すること。

(2) 授乳等育児指導に関すること。

(3) 沐浴指導に関すること。

(4) その他必要とする保健指導

(利用期間及び回数)

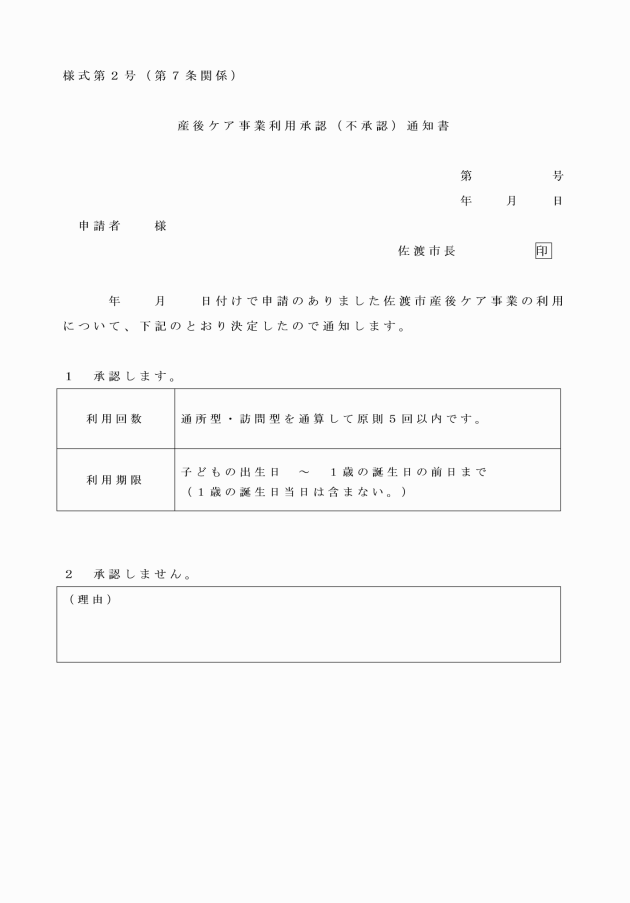

第4条 事業を利用することができる期間は産後1年以内とし、利用することができる回数は5回を限度とする。

(事業の委託)

第5条 市は、事業の全部又は一部について事業を適切に行うことができると認める医療機関、助産所又は助産師(以下「事業者」という。)に委託することができる。

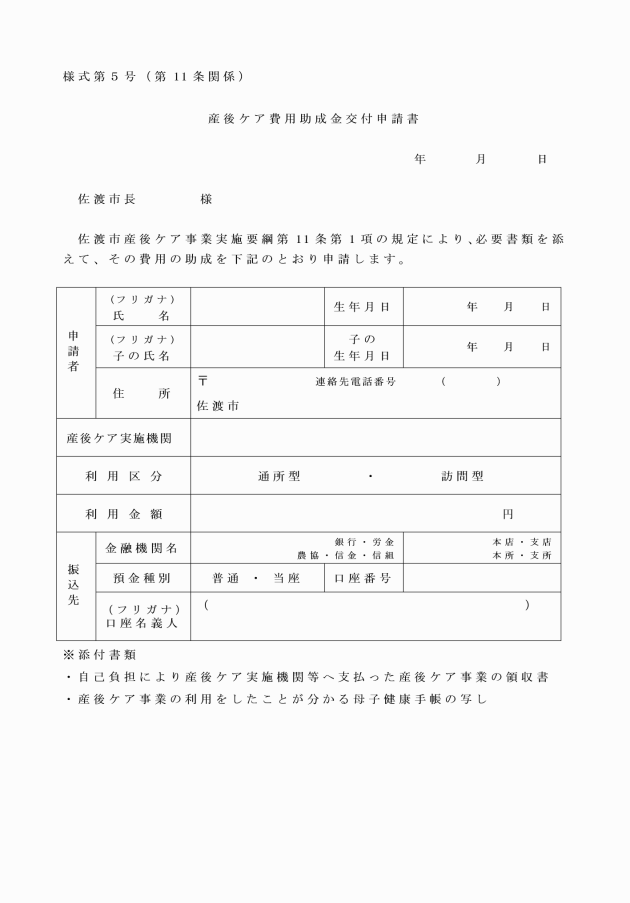

(利用の申請及び決定)

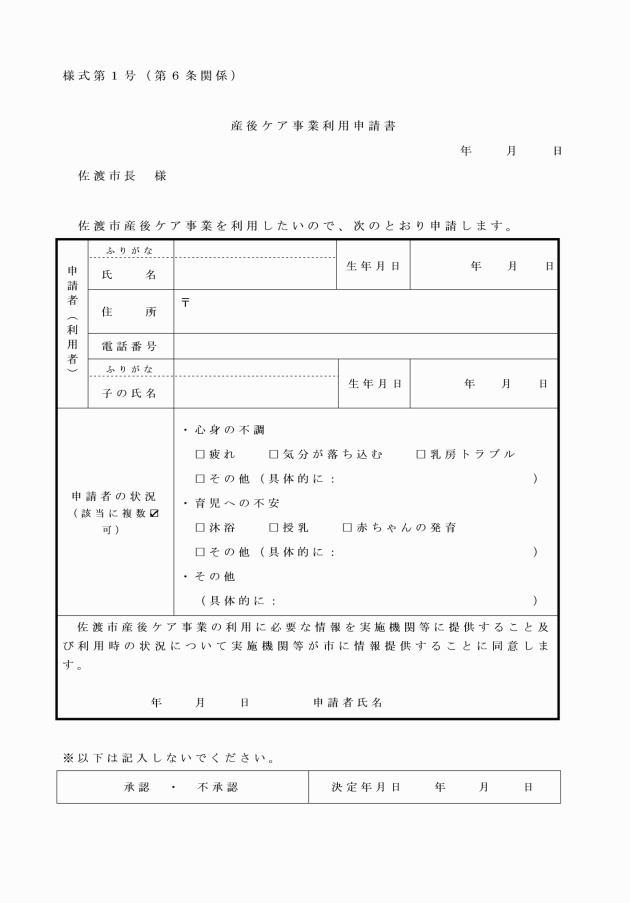

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請は、事業を利用しようとする前に本人又はその家族が行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、事業の利用後に行うことができる。

(事業の実施方法)

第8条 産後ケア事業は、市が委託契約した事業者(以下「委託事業者」という。)において実施するものとする。

2 前条第1項の規定による承認を受けた利用申請者(以下「利用者」という。)が事業を利用する場合は、委託事業者に直接連絡し、同第2項に規定する利用券の提示等をし、利用するものとする。

(自己負担額)

第9条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(委託料の請求)

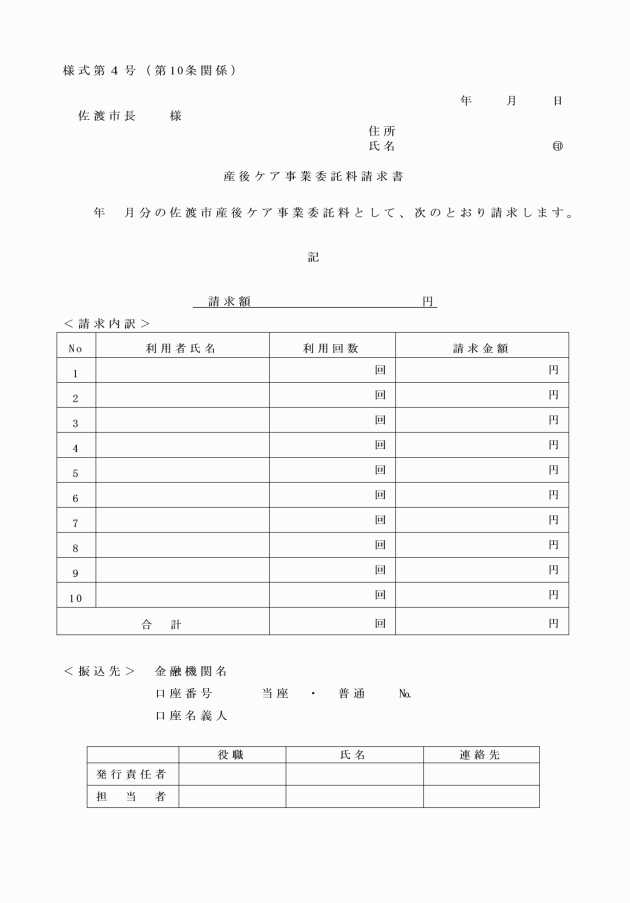

第10条 委託事業者は、事業の利用があった月の翌月10日までに、産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)に利用券を添付し、事業実施に要した費用を市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく委託事業者に対し委託料を支払うものとする。

2 前項の申請は、当該産後ケアを利用した月の末日から6か月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

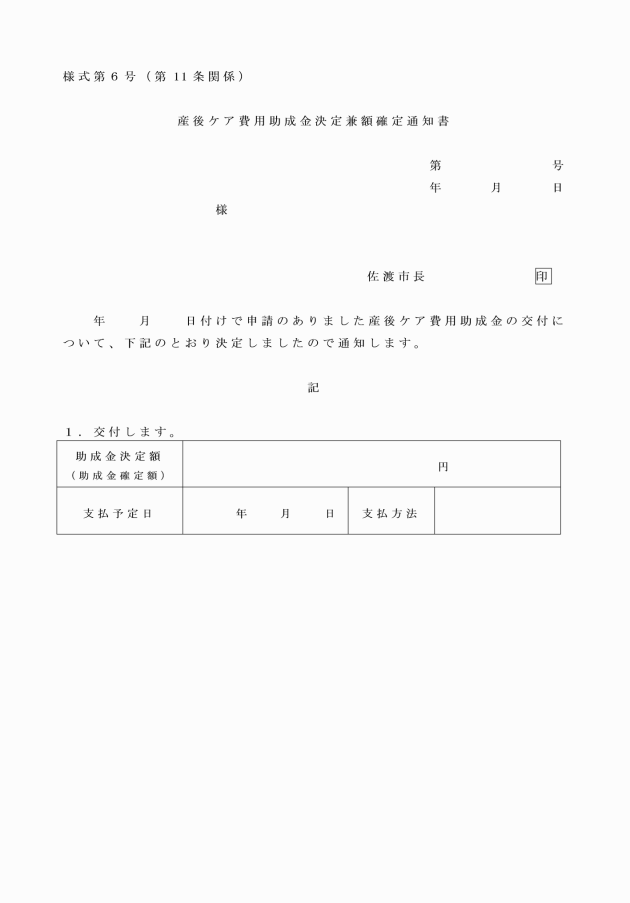

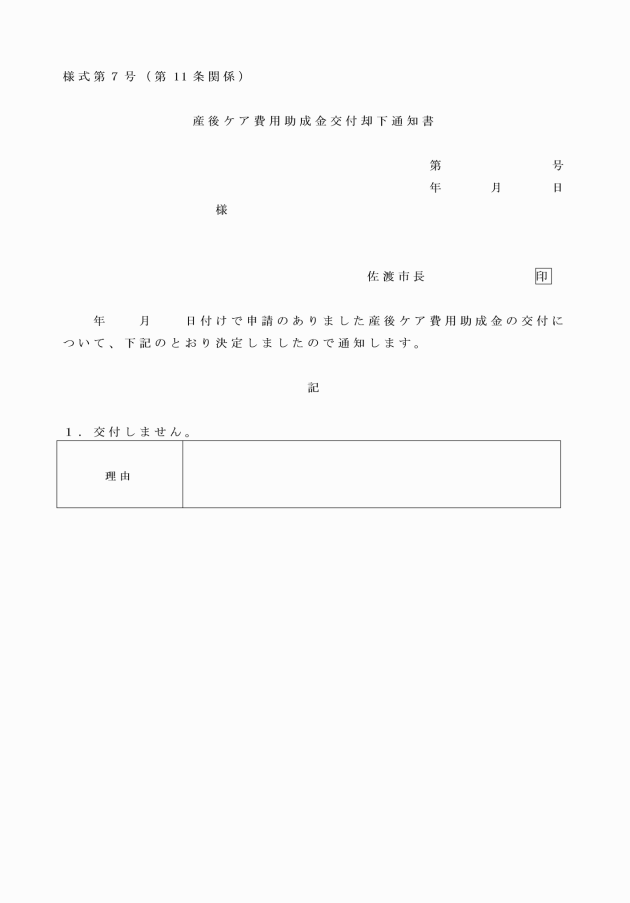

4 市長は、審査の結果、助成金を交付しないと認めるときは、その理由を付して産後ケア費用助成金交付却下通知書(様式第7号)により助成申請者へ通知する。

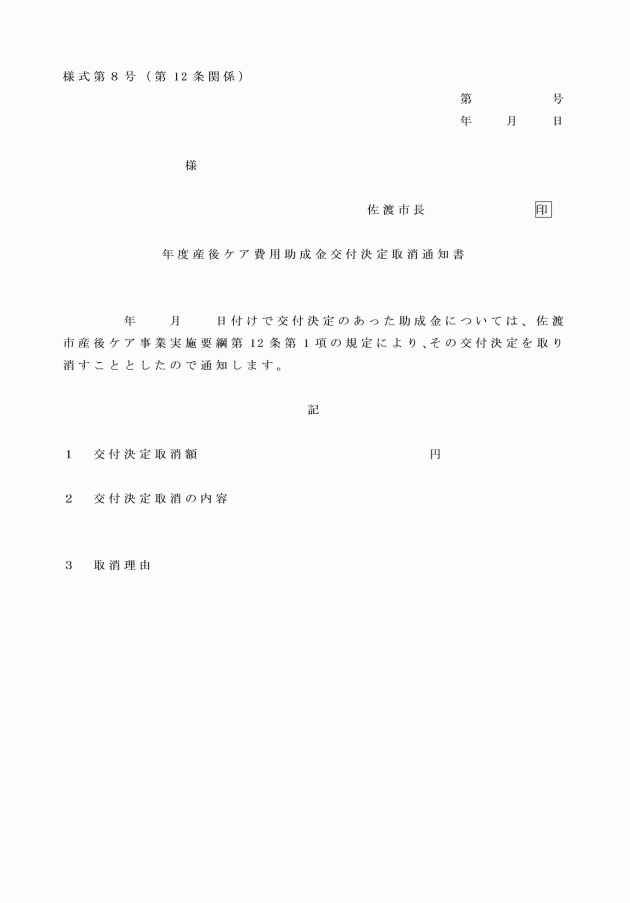

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、前条の申請が偽りその他不正の行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

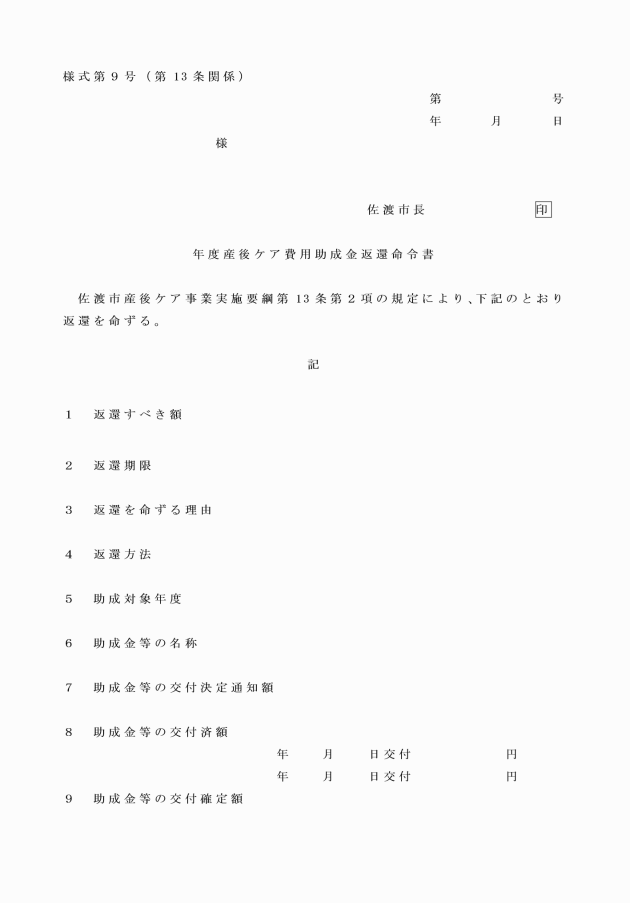

(助成金の返還)

第13条 前条の規定により交付決定の取消しを受けた者は、既に当該助成金が支払われている場合は、その返還を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。

(1) 返還すべき助成金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、助成対象者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

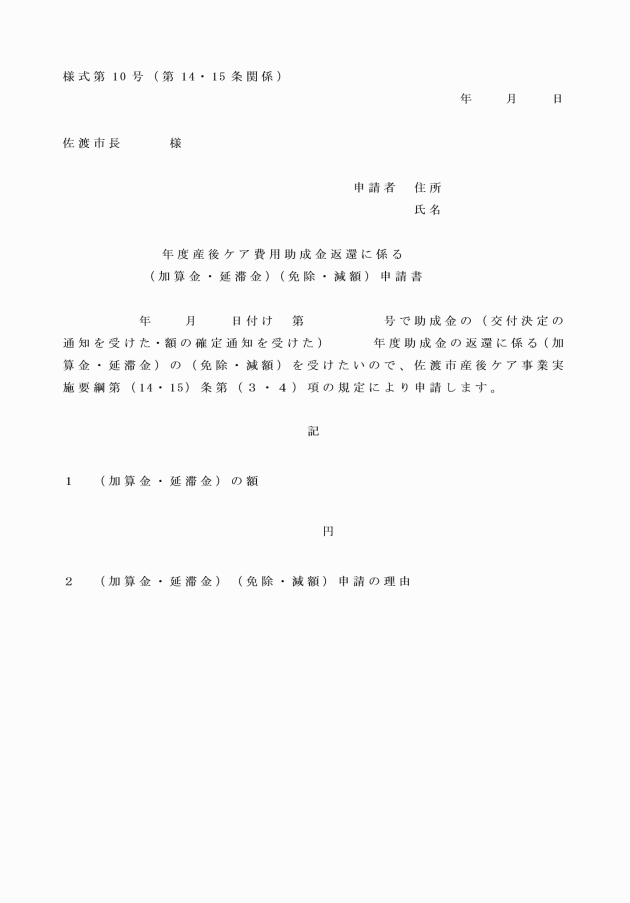

(加算金)

第14条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。

2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第15条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(関係機関との連携)

第17条 市は、事業の実施に当たっては、医療機関及び母子保健関係団体等と連携し、連携調整を図り、産婦が適切な支援を受けられるよう努める。

(個人情報の管理及び保護)

第18条 委託事業者は、個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(所管)

第19条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、令和9年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。