本文

令和6年分市・県民税の申告

- 市・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。そのため、所得の状況や所得控除等について、毎年3月15日(令和7年は3月17日)までに申告していただく必要があります。

- ただし、所得税の確定申告をされた方は、市・県民税の申告をしたものとみなされますので申告不要です。

- 給与所得のみで、勤務先で年末調整を受けられた方も申告不要です。※例外もありますので、詳細は税務課市民税係までお問合せ下さい。

申告期間

令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) ※土曜日・日曜日・祝日を除く

市・県民税の申告が必要な方

令和7年1月1日現在、佐渡市に住所がある方が対象です。

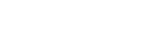

以下のフローチャートを活用し、申告有無をご判断ください。

年金受給者の方へ

・公的年金以外の所得は少額であっても市・県民税申告が必要です。

(例)小作料、個人年金など(所得税では、公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書の提出は不要です。)

・控除の追加をする場合は、市・県民税申告が必要です。

(例)社会保険料、生命保険料、医療費控除、ひとり親控除、寡婦控除、障害者控除、扶養控除など

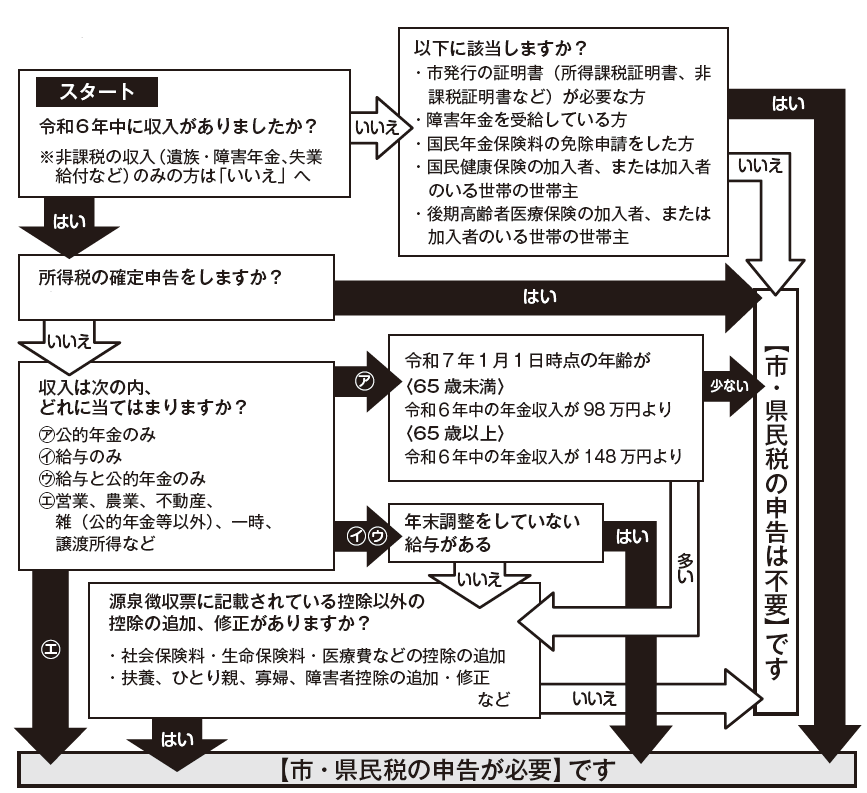

申告受付会場

下記会場以外の支所・行政サービスセンターでは申告期間中でも受付できません。

申告に必要なもの

提出書類の写しが必要な方は事前にコピーしてください。(受付会場でコピーはできません)

| (1)本人確認書類 | マイナンバーカードをお持ちの方 ➡マイナンバーカード |

|

マイナンバーカードをお持ちでない方 ➡㋐と㋑両方の原本又は写し |

|

| (2)被扶養者のマイナンバーがわかるもの | |

| (3)前回の申告書・収支内訳書・減価償却資産一覧などの控え書類 | |

| (4)源泉徴収票(給与、年金) | 確認後返却します |

| (5)事業(営業、農業)・不動産所得の収支内訳書 | |

| (6)支払調書など | 配当所得、一時所得、雑所得(個人年金やシルバー人材などからの所得)のある方 |

| (7)各種控除を受けるための証明書 | 生命保険料・介護医療保険料・地震保険料などの証明書、 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの納付額証明書、 国民年金保険料控除証明書、寄付金受領証明書 など |

| (8)医療費控除等の明細書 |

㋒か㋓のどちらか(併用はできません) |

| (9)口座番号がわかるもの(通帳など) | 所得税の還付申告をされる方 |

| (10)確定申告書・お知らせハガキなど | 税務署から届いた方は必ずご持参ください |

農業所得の申告をされる方へ

- 事業所得および不動産所得がある方は収支内訳書を作成し、記帳した帳簿と書類を5年(法定帳簿は7年)保存することが必要です。

- 市や税務署が代理で作成することはないため、ご自身で作成をお願いいたします。

- 農地の賃貸による小作料収入がある場合は、農業所得と分離し、不動産所得としての申告が必要です。(現物支給の場合も申告が必要。)

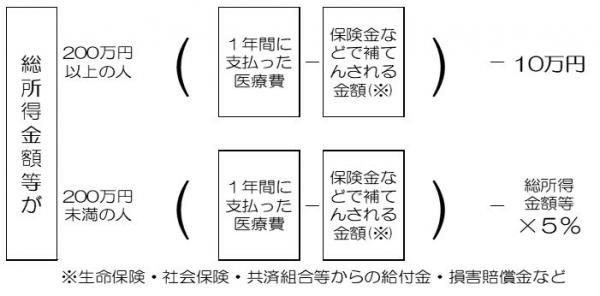

医療費控除を受ける方へ

医療費控除とは、納税者が自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を納税のときに控除できる制度です。

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定の金額以上ある場合に対象になります。

控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の作成が必要です。医療保険者から送付される医療費通知や医療機関等に支払った領収書などを基に計算してください。

医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

詳しくは、国税庁ホームページ「医療費控除を受ける方へ<外部リンク>」をご確認ください。

申告書の各種様式

各種様式は市ホームページ「市民税・県民税申告書」をご参照ください。

本庁・各支所・各行政サービスセンターでも様式を取得することができます。

確定申告について

次の方は、佐渡税務署が開設する申告会場<外部リンク>で申告をしてください。

(例年アミューズメント佐渡にて開設していた申告会場が佐渡税務署に変更となりました。)

- 土地・建物・株式などの譲渡所得のある方

- 火災・風水・震災などで損害を受けた方(雑損控除を受ける方)

- 青色申告および消費税の申告をされる方

- 令和5年分以前の申告をされる方

- 住宅ローン控除を初めて受ける方

- 暗号資産等に係る所得を申告される方

確定申告は、スマートフォンやパソコンを使用して、ご自宅から電子申告をすることが可能です。

確定申告の詳細については、国税庁ホームページ「令和6年分確定申告特集<外部リンク>」をご参照ください。